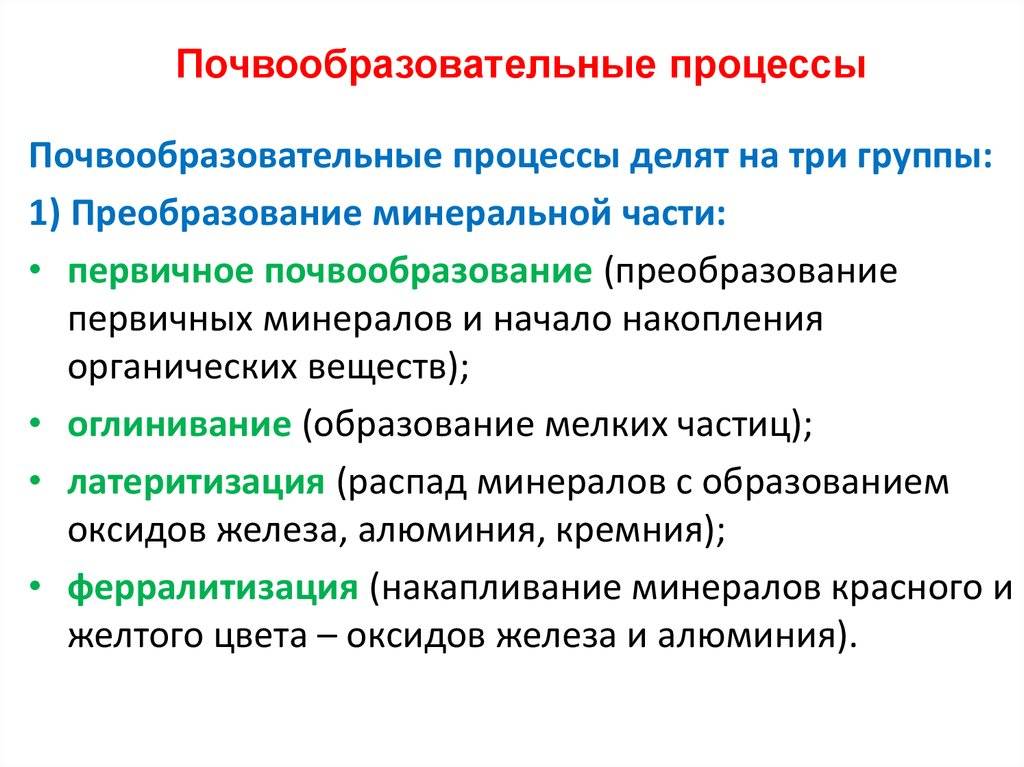

Основные педогенные процессы

Созданию почв способствует множество механизмов. Об этом свидетельствует огромное количество типов почв, классифицированных почвоведами. С другой стороны, можно сказать, что в почвах на макроуровне функционируют пять основных педогенных процессов. Этими процессами являются латеризация, оподзоливание, обызвествление, засоление и оглеение.

- Латерализация: Латеризация – частое педогенное явление, наблюдаемое в тропических и субтропических почвах. Быстрое выветривание горных пород и полезных ископаемых вызывается высокими температурами и обильными осадками. Большое количество воды, движущейся через почву, способствует элювиации и выщелачиванию. Почти все побочные продукты выветривания, относительно простые мельчайшие соединения или ионы питательных веществ, удаляются из почвенного профиля выщелачиванием, если они не поглощаются растениями. Соединения железа и алюминия являются двумя исключениями из этого правила. Оксиды железа придают характерный малиновый оттенок тропическим почвам. В результате чистой потери основных катионов сильное выщелачивание также приводит к кислому pH в этих почвах.

- Оподзоливание: Оподзоливание связано с влажными, прохладными условиями средних широт и хвойной растительностью. Разложение сосновой подстилки и чрезмерные летние осадки создают очень кислый почвенный раствор. Этот кислый почвенный раствор усиливает процессы элювиации и выщелачивания, что приводит к удалению растворимых основных катионов и соединений алюминия и железа из горизонта А. Эта процедура создает подслой в горизонте А, который образован кварцевым песком и имеет оттенок от белого до серого.

- обызвествление: Когда эвапотранспирация превышает количество осадков, происходит кальцификация из-за восходящего потока растворенных щелочных солей из грунтовых вод. В то же время прохождение дождевой воды заставляет соли двигаться вниз по склону. Чистый эффект заключается в отложении перемещенных катионов на горизонте В. В некоторых случаях эти отложения могут образовывать слой, похожий на чашечку. Карбонат кальция является наиболее распространенным компонентом, участвующим в этом процессе. Обызвествление часто происходит в лугах прерий.

- засоление: Засоление – это процесс, по своему действию напоминающий кальцификацию. В отличие от кальцификации, отложение солей происходит на поверхности почвы или очень близко к ней. Засоление происходит и в значительно более засушливых районах.

- Глеизация: оглеение – это почвообразование, возникающее в результате неадекватного дренажа. Этот процесс характеризуется накоплением органического вещества в верхних слоях почвы. За счет химического восстановления железа минеральные слои нижних горизонтов имеют синевато-серый оттенок.

Почвообразование (педогенез)

Как образуется почва?

Вопросы о том, как и в какой последовательности происходило образование почвы, занимает не одно поколение ученых-исследователей. Известно, что наша планета имеет плотное ядро, окруженное раскаленной мантией с вязкой структурой. Выше расположена внешняя кора, она состоит из горных пород. Около 4 миллиардов лет назад планета начала остывать, это сопровождалось выходом магмы на поверхность. В этом месте образовывались базальты, а под ними — граниты. На протяжении миллионов лет под действием внешних факторов происходил синтез новых веществ и изменял первичную материнскую породу.

После того как в земной атмосфере появился кислород, началось активное формирование осадочного слоя. В результате сильного нагрева горных пород в дневное время и последующего резкого охлаждения ночью происходило интенсивное выветривание. Оно привело к появлению трещин, со временем они углублялись и расширялись. В них проникала вода и замерзала, приводя к еще большему разрушению породы изнутри. Все эти физические воздействия приводят к тому, что горные породы дробились на обломки разной величины, постепенно они становились рыхлыми. Таким образом сформировались пески, гипс, известняк, а также глины.

Согласно данным исследований, в тот период на планете уже существовали простейшие одноклеточные и бактерии. Они питались атмосферным азотом и углеродом, поглощали минеральные компоненты материнской породы и довольно легко приспосабливались к изменяющимся условиям внешней среды.

В ходе жизнедеятельности они выделяли особые ферменты, способные растворять горные породы. Постепенно на их месте появлялись мхи и лишайники, которые продолжали разрушать горные породы. Отмирая, низшие растения разлагались микроорганизмами — это дало начало формированию первых плодородных горизонтов.

В этом слое содержались микро- и макроэлементы, необходимые для полноценного питания высших древесных и травянистых растений. Отмирающие части растений становились пищей для животных и бактерий. В процессе переработки они выделяли еще больше органических веществ, разрушающих горную породу. Благодаря этому в верхних слоях земли накапливался перегной. Таким образом, попадание растительных остатков в землю влекло за собой обогащение верхнего слоя биологически важными для растений элементами. Именно так происходила окончательная трансформация горных пород в землю. Этот процесс продолжается и по сей день.

В процессе биологических, физических и химических процессов формируется структура почвы — ее внутреннее строение из земляных комочков разной величины. Самые плодородные земли имеют мелкокомковатую или зернистую структуру, комочки в ней не превышают 1 см. В таких почвах образуется много пустот, они создают условия для поступления влаги и воздуха, что стимулирует усиленный рост числа полезных бактерий. Такой структурой отличаются черноземные грунты и близкие к ним почвы.

Вода как почвообразующий фактор

Уровень и состав грунтовых вод влияет на формирование различных типов почв. Грунтовые воды – первичный водоносный горизонт от поверхности почвы. Чаще всего слои воды располагаются на плотном глинистом грунте. Их подпитывают осадки, талые воды, реки и озера. Уровень залегания вод определяет водный режим почвы. В зависимости от глубины и состава различают:

- Открытые грунтовые воды. Подпитывают корни растений.

- Закрытые грунтовые воды. Не участвуют в почвообразовании.

- Верховодки. Подпитывают чернозем после обильного таяния снега.

Если горизонт почвы расположен высоко, то осадки быстро его проходят (промывают) и достигают водоносного слоя. В почве повышается уровень железа, образуются торфяники.

После сильного пролива почвы дождями – появляются верховодки, в них господствует анаэробное разложение органики. Почва в таких местах зеленоватая, кислая, перенасыщенная солями алюминия. Черноземы формируются в лесостепных зонах, где глубокое залегание грунтовых вод. Почва ощелачивается и накапливает соли кальция и магния. В засушливых областях (аридных) с высокими грунтовыми водами жидкость интенсивно испаряется. В почве котится натрий, превращая округу в неплодородные солончаки.

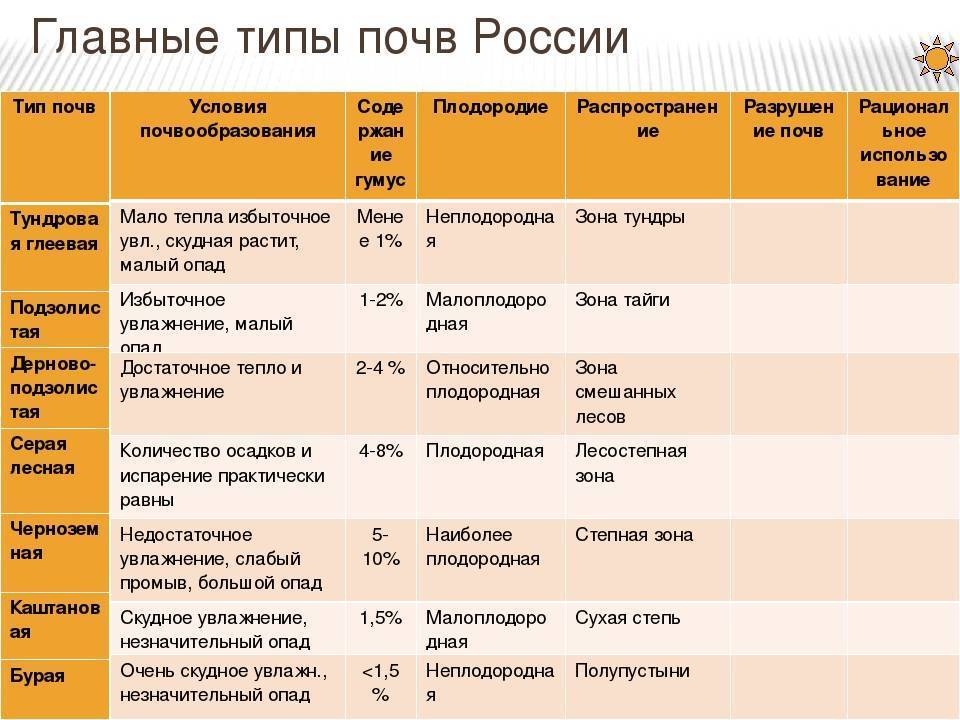

Основные виды почв и их характеристика

Какой-либо одной классификации почв не существует, потому что это очень сложный материал и может содержать различные компоненты, по-разному реагировать на внешние факторы. Однако несколько оснований для деления почв назвать все-таки можно.

Разновидности почвы по механическому составу — соотношению в почве минеральных обломков разного состава и размера:

- песчаные (относятся к легким почвам, в составе около 90% чистого песка);

- супесчаные (легкая почва, имеет небольшое количество глинистых включений);

- суглинистые (песок и связанные влагой частицы пыли; не легкая, однако и не тяжелая почва);

- глинистые (связанная влагой пыль и частицы ила, тяжелая почва);

- известковые (в такой почве в высокой концентрации содержатся соединения кальция, имеется много каменистых включений; считается бедной).

По органическому составу:

- черноземы (плодородная почва, содержит огромное количество органических соединений и совсем немного песка);

- сероземы (рыхлая почва, в ней много биологической активности);

- торфяники (примерно 70% этого вида составляет органика; очень плодородны, хотя питательные вещества содержатся в плохо усваиваемых растениями соединениях).

По мощности (толщине) почвенного профиля:

- с мощным профилем (более 120 см);

- с глубоко развитым профилем (80-120 см);

- со среднеразвитым профилем (50-80 см);

- со слаборазвитым профилем (30-50 см);

- литоземы (менее 30 см).

По степени каменистости — содержанию частиц с размером более 3 мм в диаметре:

- некаменистые (менее 0,5 мм);

- слабокаменистые (0,5-5 мм);

- среднекаменистые (5-10 мм);

- сильнокаменистые (более 10 мм).

По степени содержания гумуса:

- слабогумусные;

- малогумусные;

- среднегумусные;

- многогумусные;

- тучные.

По степени мощности (толщине) дернового слоя:

- слабодерновые;

- среднедерновые;

- глубокодерновые.

По уровню засоленности:

- незасоленные;

- слабозасоленные;

- среднезасоленные;

- сильно засоленные;

- очень сильно засоленные.

По степени подзолистости:

- неподзолистые;

- слабоподзолистые;

- среднеподзолистые;

- сильноподзолистые;

- подзолы.

По глубине оподзоливания:

- поверхностноподзолистые;

- мелкоподзолистые;

- неглубокоподзолистые;

- глубокоподзолистые.

По степени кислотности:

- кислые;

- слабокислые;

- нейтральные;

- слабощелочные;

- щелочные.

По проявлению поверхностного оглеения:

- неоглееные;

- поверхностно-слабооглеенные.

По степени смытости:

- слабосмытые;

- среднесмытые;

- сильносмытые.

Знания об особенностях почвы важны:

- при выборе растений, которые можно культивировать на конкретной территории;

- для определения удобрения;

- для решения вопроса о поливе (частоте и количестве необходимой влаги).

Определять тип почвы лучше всего лабораторным методом при помощи специального оборудования. Однако, самостоятельно также возможно, например, путем сжатия горсти влажной земли в кулаке (если грунт не держит форму и рассыпается, значит, в нем много песка; если держит форму, то это глина). Можно сделать вывод о типе почвы по растущим на ней растениям (на сухой почве хорошо растет молочай и тысячелистник, на глинистой — шалфей, горчица и лопух). И таких способов существует немало.

Рельеф

Этот фактор почвообразования вспоминают редко, а зря. Ведь именно рельеф оказывает влияние на распределение солнечной радиации, осадков и прочих факторов по поверхности пород, а значит, что именно от него зависят характеристики грунта, который в итоге получается «на выходе».

Радикальнее всего это проявляется в горной местности с существующими там перепадами давления, освещенности и кардинально разнящимся температурным режимом. Здесь большое значение принадлежит воздушным массам и их конвекции, в результате которой огромные объемы воздуха с разной температурой постоянно обдувают гористые склоны. Во многом рельеф, как фактор почвообразования, зависит также от климатических особенностей местности, так как без сочетания этих двух условий грунт образоваться не сможет.

Влажность воздуха также различна, причем после «переваливания» через горные гряды она резко уменьшается. В результате горная порода в различной степени выветривается, осаливается, разрушается с образованием фракций различного размера.

Пожалуй, важнее всего все же действие освещения и солнечной радиации, которое в разных климатических зонах отличается на порядок. Так, в зоне Крайнего Севера почв мало, и они крайне скудны, а горные породы сохранились в идеальном состоянии. Сравните это с пустынными областями, в которых породы уже давно размельчены до состояния однородного кварцевого песка

Если взглянуть на основные факторы почвообразования Оренбургской области, то важность рельефа будет еще более очевидной

В той местности огромную роль играют так называемые сырты, то есть сравнительно невысокие увалы. В сочетании с равнинной местностью, такой рельеф предопределяет высокие скорости движения воздушных масс над поверхностью материнских пород, что приводит к их сравнительно быстрому выветриванию и последующему разрушению.

В этих условиях скорость накопления гумуса (и само наличие органических веществ) кардинально разнится, как отличается фракция и химический состав получающегося грунта. Соответственно, он будет иметь различную степень плодородия.

Климат как почвообразующий фактор

Климат – режим погоды в зависимости от географического положения местности и один из важнейших факторов почвообразования. Сочетание температуры и влаги влияет на возникновение и разрушение органики, почвенную микрофлору и разнообразие растительности. Например, сильные дожди вымывают и уничтожают нижние слои почвы, а засуха приводит к поверхностному засолению.

Продолжительный период с минусовыми температурами останавливает почвообразование. Из-за того, что растительность плохо развивается, она дает мало перегноя, в почву попадают лишь крупицы органики. Соответственно грибам и бактериям нечем питаться.

Когда наступает жара (до +35 °C) – возрастает испарение. Микроорганизмы замедляются, а растения плохо поглощают минеральные вещества из почвы. Самый комфортный климат – в теплой и умеренно-теплой зонах. Там активное разложение органики в период межсезонья закрепляется в почве снежной зимой и теплым летом.

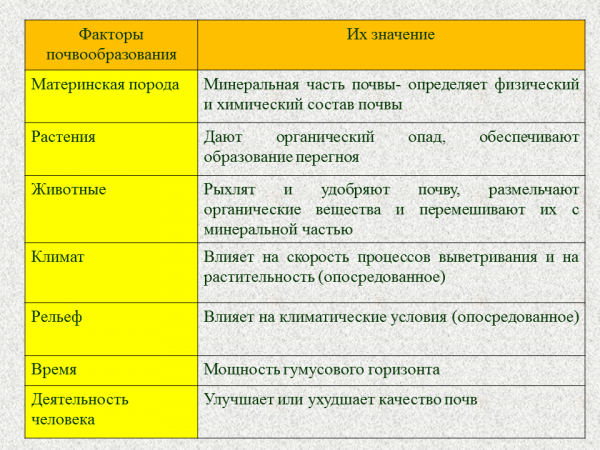

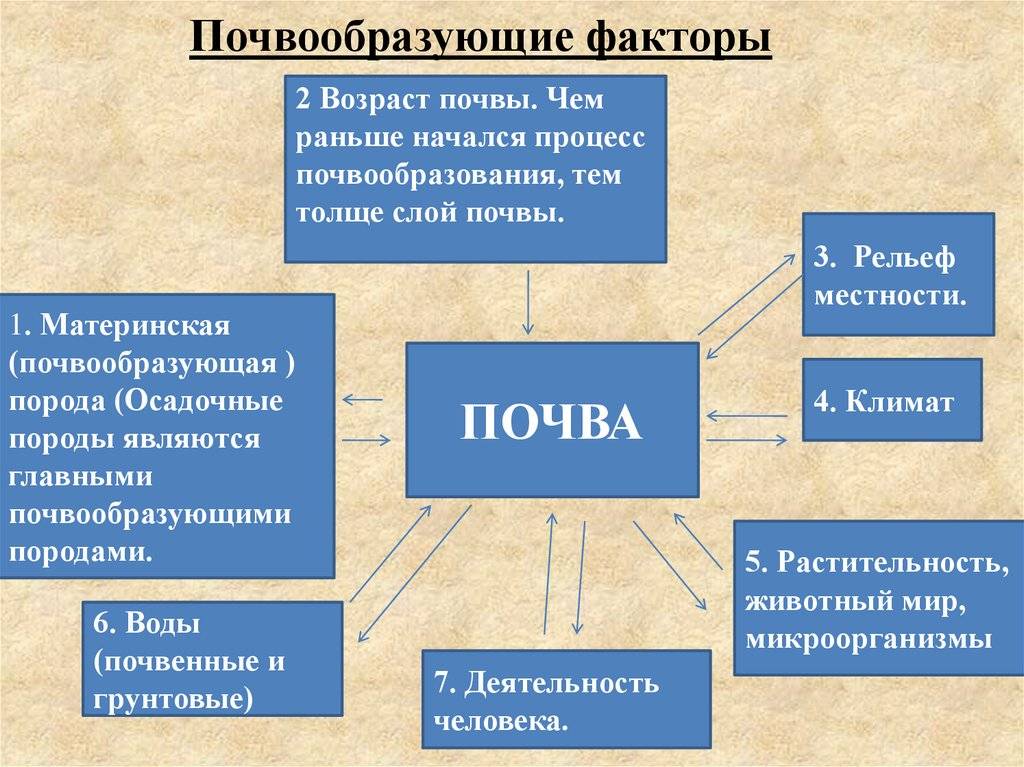

Факторы, оказывающие воздействие на почвообразование

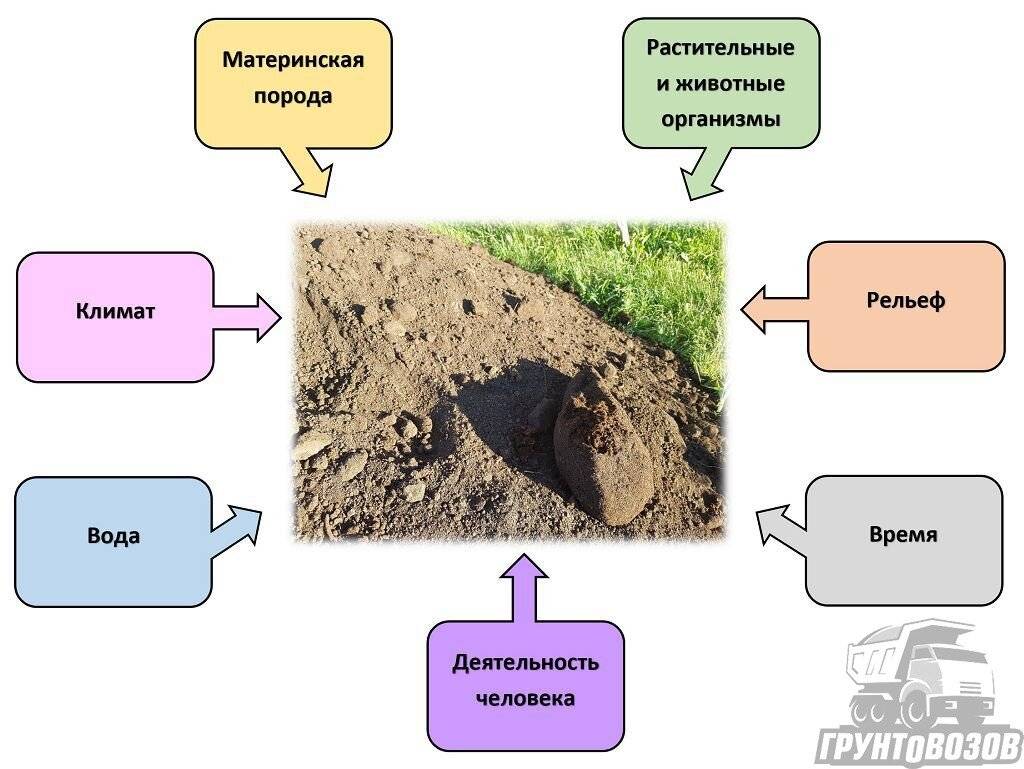

Поверхность земной коры была длительное время покрыта рыхлым слоем осадочных пород. Образование почвы началось в результате ряда геологических процессов.

Изначально химическое выветривание сопровождалось дифляцией (ветровой эрозией). Позже подключилась вода обогащенная углекислотой и кислород, которые преобразовали горные породы до более простых соединений. Завершили процесс ледники.

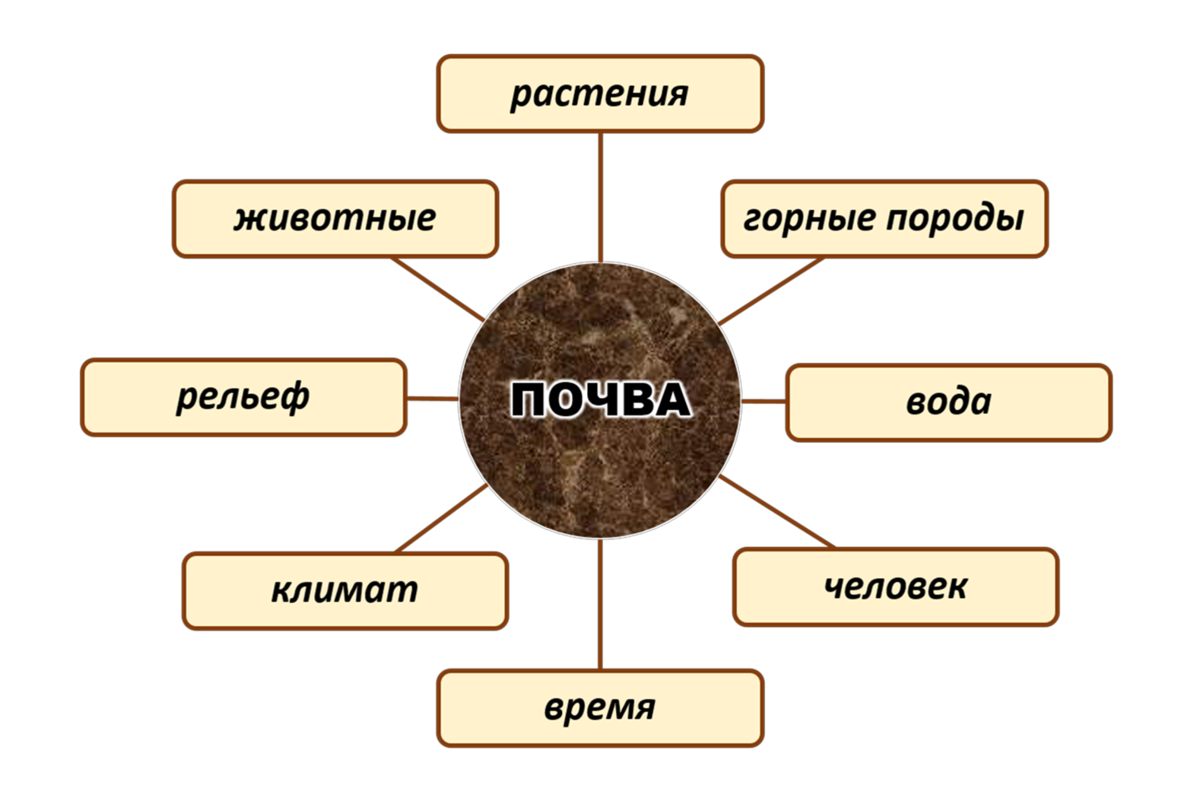

Поверхностный слой земли образовывается в результате следующих факторов:

- Климат. Самый предпочтительный климат для формирования чернозема – суббореальный (умеренный). Например, Кубань или Ставрополье.

- Рельеф. Равнина – оптимальный вариант для образования почв, на ней нет водного застоя и ветровой эрозии.

- Растительный мир и животные организмы. Растения – главный источник органики в почве. Черви рыхлят землю, которую разлагают бактерии.

- Время. Почвообразование – тысячелетний, беспрерывный процесс.

- Почвообразующие породы.

- Вода. Регулирует тепловой баланс почвы.

- Деятельность человека. Неразумное сельское хозяйство меняет структуру растительности и водный режим: почвы деградируют.

Материнские породы

Как можно понять, это те минералы, из которых когда-то образовался и продолжает образовываться плодородная (или не очень) почва. Именно от первичной породы зависят механические, физические, химические и прочие свойства грунта. Таким образом, почвы, изначально образованные, к примеру, из гранита и подобных ему пород, могут быть не равнозначны тем, которые вышли из туфов и пемзы.

Какими бывают материнские породы? Они бывают магматическими, осадочными и метаморфическими. Кстати говоря, и гранит, и пемза с туфом – породы магматические, но почвы из них получаются разные. От чего это зависит, ведь фактор почвообразования одинаковый?

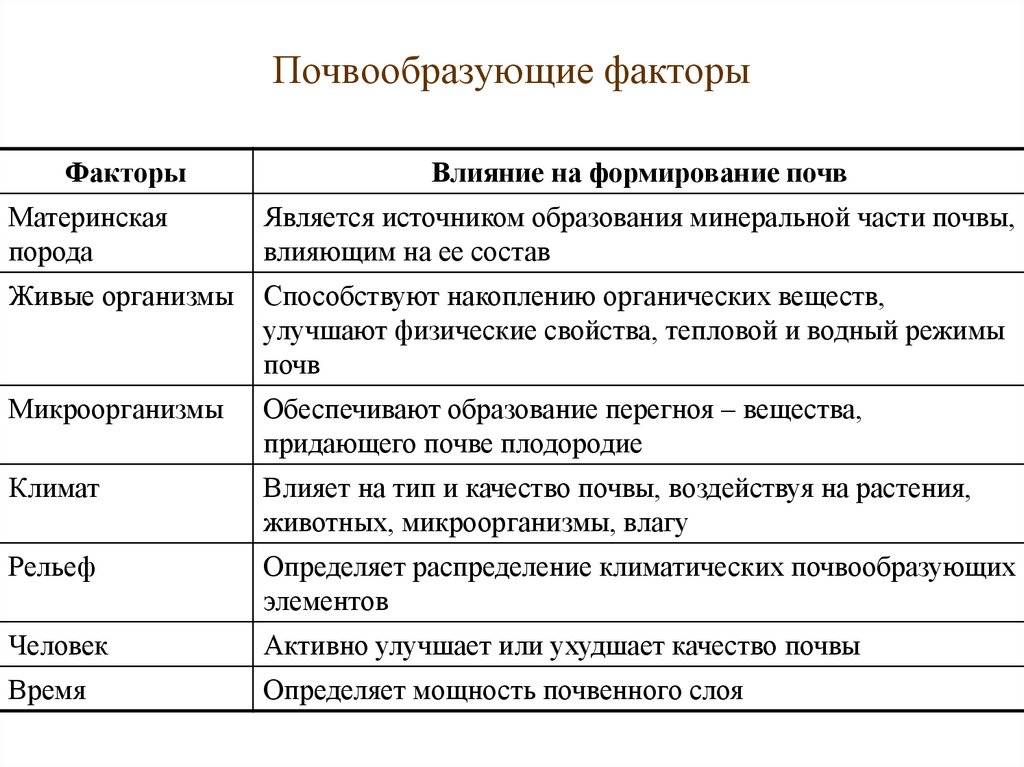

Основные факторы почвообразования

19.03.2017 14:06 |

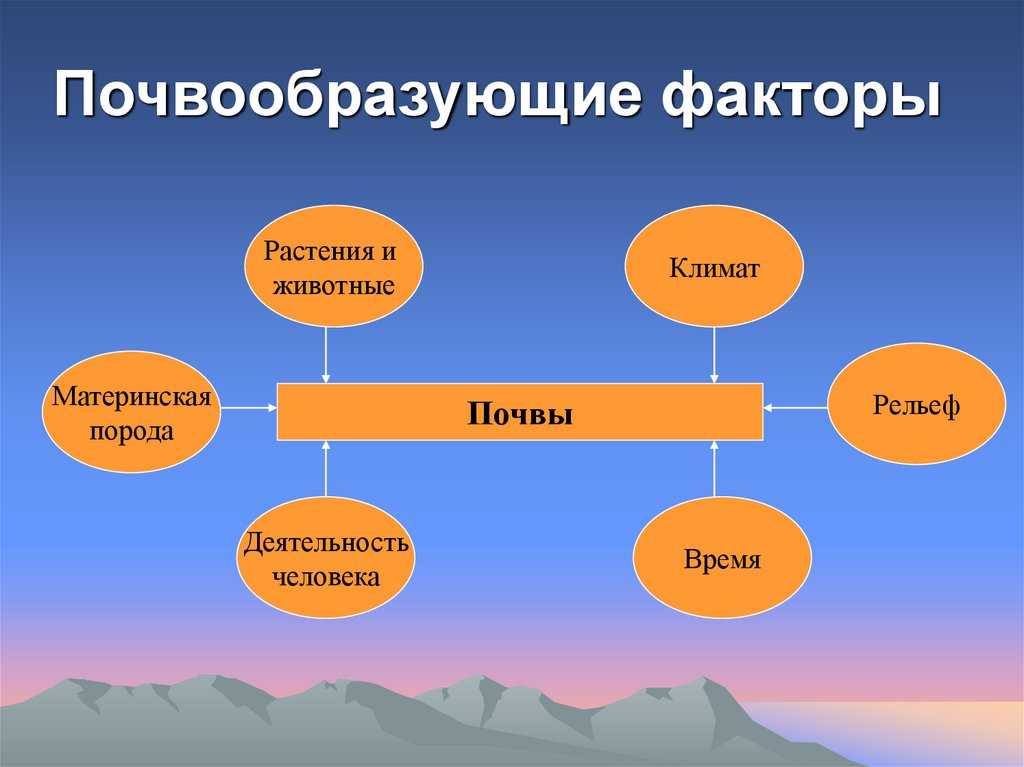

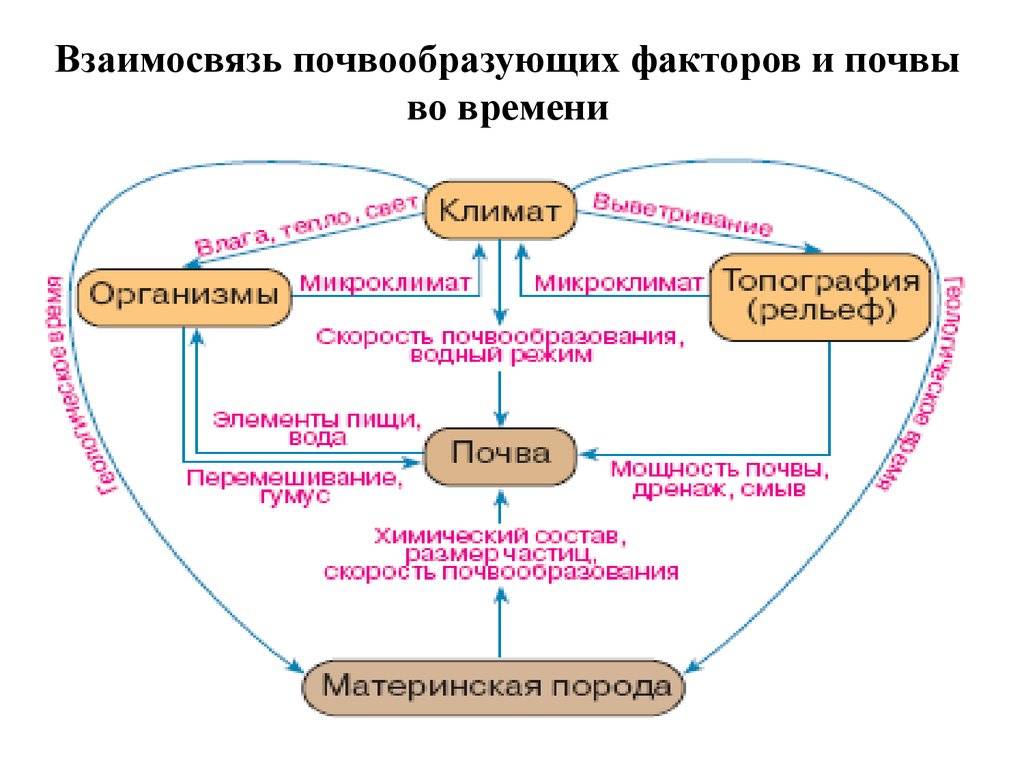

Под факторами почвообразования понимаются внешние по отношению к почве компоненты природной среды, под воздействием и при участии которых формируется почвенный покров земной поверхности.

Под факторами почвообразования понимаются внешние по отношению к почве компоненты природной среды, под воздействием и при участии которых формируется почвенный покров земной поверхности.

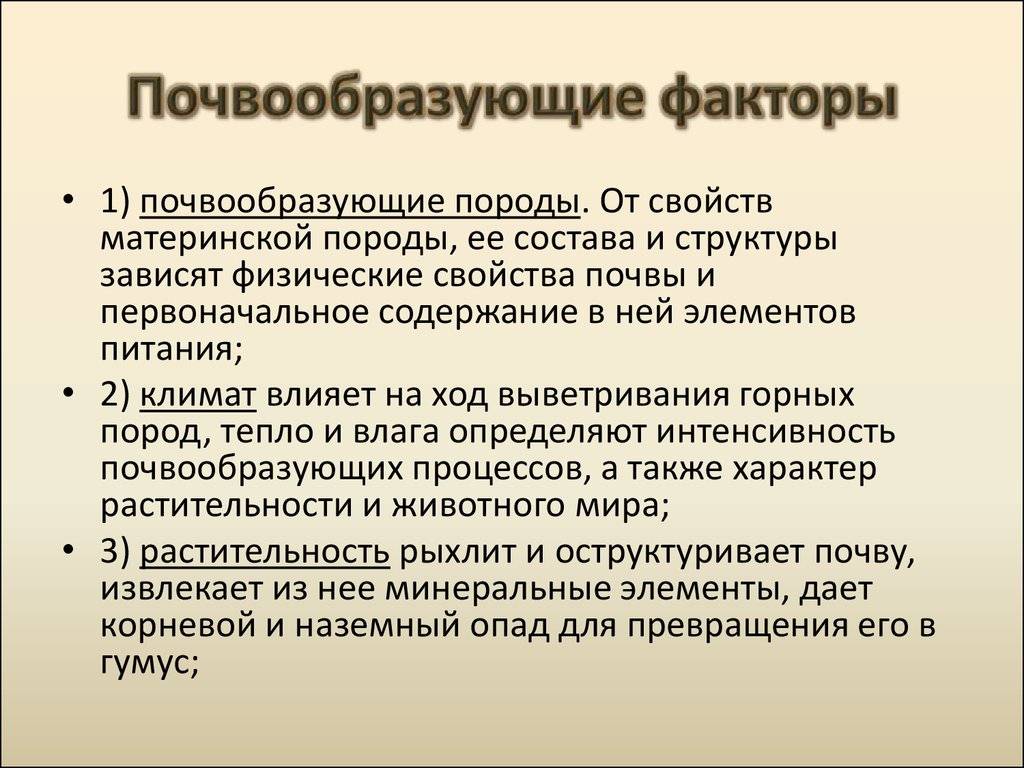

Впервые эту тесную причинную взаимосвязь между природными условиями, характером почвообразования и свойствами почвы установил В.В.Докучаев. Он же и выявил основные факторы почвообразования, которыми являются:

- почвообразующие породы,

- климат,

- рельеф,

- живые организмы,

- хозяйственная деятельность человека и время.

Перечисленные факторы в их разнообразном сочетании создают великое множество типов почв, их комбинаций, неповторимую мозаику почвенного покрова. В.В.Докучаев отмечал, что все агенты-почвообразователи равнозначны и принимают равноправное участие в образовании почвы, отсутствие одного из них исключает возможность почвообразовательного процесса. На определенных стадиях или в специфических условиях развития почвы в качестве определяющего может выступать какой-либо один из факторов.

Почвообразующие породы. Значение почвообразующей, или материнской, породы как фактора почвообразования заключается в том, что она является тем исходным материалом, из которого формируются почвы, и той средой, где проявляется деятельность живых организмов. Однако почвообразующая порода не есть инертный скелет почвы. Она принимает прямое участие в развивающихся на ней процессах, обусловливая гранулометрический, минералогический и химический состав почв и влияя тем самым на физические, физико-химические, водно-воздушные свойства, тепловой, питательный и водный режимы почвы.

Все эти свойства непосредственно влияют на скорость, направленность и характер почвообразовательных процессов:

- минерализацию и гумификацию растительных остатков,

- скорость накопления и передвижения веществ в почвенной толще,

- на формирование и уровень почвенного плодородия.

В одних и тех же природных условиях, но на различных почвообразующих породах могут формироваться совершенно разные почвы. Так, например, в таежно-лесной зоне на алюмосиликатной морене формируются малоплодородные, подзолистые почвы, а на карбонатной морене – плодородные почвы с высоким содержанием гумуса, агрономически ценной структурой и благоприятной нейтральной реакцией.

В этой же зоне на флювиогляциальных песках формируются бедные и сухие песчаные почвы, а на аллювии – пойменные дерновые, плодородные почвы.

Похожие :

- Что такое климатизатор?

- Рельеф как фактор формирования почвы

- Климат как условие формирования почвы

- Почему барельефы так популярны в современном интерьере?

- Что такое рельефная роспись?

Следующие статьи:

- Возраст почвы. Абсолютный и относительный

- Биологические факторы почвообразования

- Химические осадочные породы. Органогенные породы в почвообразовании

- Факторы почвообразования. Отложения озерные, болотные, морские эоловые, моренные, водно-ледниковые, озерно-ледниковые

- Факторы почвообразования. Осадочные породы. Элювий. Делювий. Аллювий

Предыдущие статьи:

- Удобрения: органические, азотные, фосфорные, калийные

- Дерново-подзолистые почвы

- Выращивание овощей в теплицах

- Защищенный грунт

Временной фактор

Все процессы, начиная с выветривания и механического разрушения материнской породы, происходят в течение длительного времени. Почвоведы рассматривают абсолютный и относительный возраст почвы. Абсолютным возрастом считается время, прошедшее с начального момента формирования почвы до её современного состояния. Об относительном возрасте говорят в том случае, когда на одной и той же территории формируются многообразные совокупности почвообразующих факторов, в результате чего на разных участках процесс идёт с различной скоростью. В итоге почвенный профиль развивается неравномерно – относительный возраст таких почв будет неодинаковым.

Процесс формирования почвы

Почвой называют самый верхний из слоев коры Земли, характеризующийся свойством поддержания развития живого организма. Слой представляет собой смесь разных фаз минеральных и органических веществ, которая и обуславливает ключевое его свойство – плодородие.

Почва в основе своей определяется составом и свойствами того вида горной породы, из которой она образуется. Почвообразующая горная порода, называемая материнской, подвергается воздействию целого ряда природных факторов. Температурные колебания, ветер, осадки, течение воды по поверхности и многие другие виды естественных разрушающих воздействий с течением времени измельчают горную породу, превращая ее в массу мелкодисперсных частиц: щебень, глину или песок. Иными словами, эти разрушающие монолитность горной породу природные процессы составляют процесс ее так называемого выветривания.

Измельченная материнская порода пропитывается водой, пространства между ее частицами заполняются атмосферным воздухом, что приводит к возможности заселения образовавшегося субстрата микроорганизмами: бактериями, простейшими животными и одноклеточными растениями. Те, по прохождении своих жизненных циклов, отмирают и постепенно накапливаются, давая начало органическому компоненту будущей почвы. После накопления достаточной массы органического субстрата между частицами выветренной горной породы становится возможным ее заселение многоклеточными живыми организмами — растениями.

Отмершие части растений подвергаются переработке гнилостными бактериями, а также другими сапрофитными микроорганизмами, что приводит к образованию и накоплению гумуса. Именно гумус (перегной) одновременно является продуктом разложения живых организмов, и, в свою очередь, обуславливает определяющее свойство почвы — способность к поддержанию жизни. Он составляет органический компонент почвы, в отличие результата преобразования горной породы — неорганического ее компонента.

Растения образуют основную массу гумуса, в то время как животные за счет способности к активному передвижению выполняют, помимо массообразования, еще и ряд других почвообразующих функций: перемешивание слоев, насыщение воздухом и т. п.

Так и не нашли ответ на вопрос?

Просто напишите,с чем нужна помощь

Мне нужна помощь

Каким образом происходит образование почвы

Возникновение почвы – процесс длительный и сложный. В нем задействовано множество факторов, которые связаны между собой объединяющей основой – временем. На то, чтобы из материнской горной породы получилась более-менее плодородная почва, требуются не годы и даже не столетия. На процесс ее образования природа затрачивает тысячелетия и миллионы лет

Именно поэтому важно осознавать ценность земли и стараться сохранить ее во чтобы то ни стало

Выветривание горной породы

Под этим термином понимается широкое воздействие на горные породы, связанное не только непосредственно с влиянием ветров. Выветривание горных пород происходит за счет комплексного воздействия группы факторов, в результате чего возникает кора и продукты выветривания.

Существуют следующие типы выветривания:

- Механическое, или физическое.

- Химическое.

- Органическое, или биологическое.

- Ионизирующее, или радиационное.

Физическое

Этот тип выветривания связан с воздействием перепадов температур, влияния воды, природных катаклизмов, ветровой эрозии и других факторов. Вода подтачивает горные породы и переносит их на дальние расстояния, замерзание ночью и сильный нагрев днем вызывают растрескивание и разрушение, землетрясения, наводнения и селевые потоки перемешивают минералы, а процесс дальнейшего преобразования дополняют ветра.

С механического выветривания начинается процесс формирования почвенного покрова.

Химическое

Под этим типом выветривания понимается последовательность разнообразных химических процессов, которые продолжают процесс разрушения горных пород, а также запускается их преобразование в совершенно новые соединения и минералы. Постепенно они приобретают особые качества и свойства, образуют принципиально отличающиеся от стартовых веществ минералы.

Биологическое

Этот тип выветривания «запускают» живые организмы. В их перечень входят микроорганизмы (бактерии, вирусы и грибки), простейшие, грибы, лишайники, низшие и высшие растения, а также ряд животных, оказывающих воздействие на почву, например, те, которые роют норы, питаются и обитают под землей.

Первичное почвообразование

Это длительный период развития процесса формирования земли на обнаженной горной породе, представляющий собой комплекс физических, химических и биологических процессов, которые протекают одновременно.

В результате действия такого комплекса процессов формируется основа земли, для которой характерен конкретный состав и характеристики. Они будут в дальнейшем углубляться, изменяться и развиваться.

Развитие почвы

На этом этапе продолжаются основные процессы формирования, к которым добавляется интенсивное воздействие биологических факторов. Наземные экосистемы становятся все более разнообразными и сложными, что приводит к накоплению принципиально новых соединений и компонентов, то есть формируется собственно почва. Она становится основой для жизнедеятельности следующих поколений живых организмов, что продолжает процесс развития и совершенствования, а также появления различных типов грунтов.

Равновесие

Состояние стабильности возникает при завершении формирования почвы и достижении ею зрелости. В этом случае между минеральным компонентом грунта и живыми организмами появляются и закрепляются принципиально иные связи и отношения.

Земля достигает равновесия с климатическими условиями и растительным покровом.

Эволюция

Это изменения уже сформированных, зрелых почв под влиянием эволюции окружающей среды. Так появляются новые типы или подтипы почвы. Эволюция происходит в результате саморазвития грунтов, накопления в них изменений в составе и структуре, включает в себя следующие циклы:

- Биогенный (биологический).

- Биогеоморфологический.

- Биоклиматический.

- Антропогенный.

За последние два столетия роль антропогенного фактора резко выросла. Это значительно усилило нагрузку на почвы и привело к их качественным и количественным изменениям.