Порядок выполнения работ

Как и другие геодезические мероприятия, эта процедура проводится с предварительной подготовкой для получения точных метрических данных. Немаловажную роль играет также их математическая обработка. Сами работы выполняются по принципу от общего к частному и состоят из следующих этапов:

- Рекогносцировка местности. Оценка снимаемой территории, изучение ее особенностей. На этом этапе определяется местоположение снимаемых точек.

- Полевая съемка. Работы непосредственно уже на местности. Выполнение линейных и угловых измерений, составление абрисов, предварительные расчеты и внесение изменений при необходимости.

- Камеральная обработка. Завершающий этап работ, который заключается в вычислении координат замкнутого теодолитного хода и последующего составления плана и технического отсчета.

Рекогносцировка и полевые измерения выполняются непосредственно на объекте и являются наиболее трудоемкими и затратными мероприятиями. Тем не менее, от качества их проведения зависит дальнейший результат.

Обработка данных проводится уже в помещении. Сегодня она осуществляется при помощи специального программного обеспечения, хотя и ручные расчеты все также остаются актуальными и могут быть использованы геодезистом в целях проверки.

Измерения на карте

Измерение расстояний

Важной задачей при работе с картой является измерение расстояний. Прямые линии измеряют обычно линейкой

Извилистые и ломаные линии измеряют по частям, циркулем – измерителем. Для этого устанавливают по линейке или линейному масштабу раствор циркуля, соответствующий какому-нибудь целому числу километров или сотен метров, и таким “шагом” проходят вдоль измеряемой линии, ведя счёт перестановок ножек.

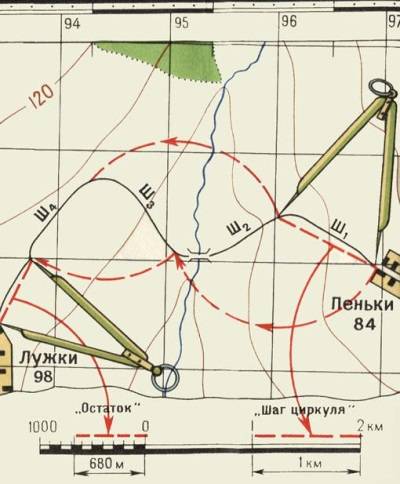

Рис. Измерение линий “шагом” циркуля.

Величину “шага” выбирают в зависимости от извилистости линий: от 4-5 см – при измерении кривых с плавными закруглениями до 1-2 см – при измерении линий с большим числом резких поворотов.

Рис. Измерение расстояния с помощью линейного масштаба и циркуля

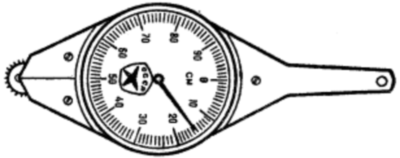

Для измерения кривых и извилистых линий используют также специальный прибор – курвиметр. При движении колёсика вдоль измеряемой по карте линии стрелка передвигается по циферблату и указывает пройденное колёсиком расстояние в см. Для измерения расстояния следует предварительно вращением колёсика установить стрелку курвиметра в начальное положение, т.е. на отсчёт “0”, а затем прокатить его вдоль измеряемой линии, следя за тем, чтобы стрелка двигалась по циферблату в направлении чисел 10, 20, 30 и т.д. Умножив величину масштаба карты на показания стрелки курвиметра, получают расстояние на местности.

Рис. Курвиметр.

Измерение углов

Какие углы мы можем измерить по карте:

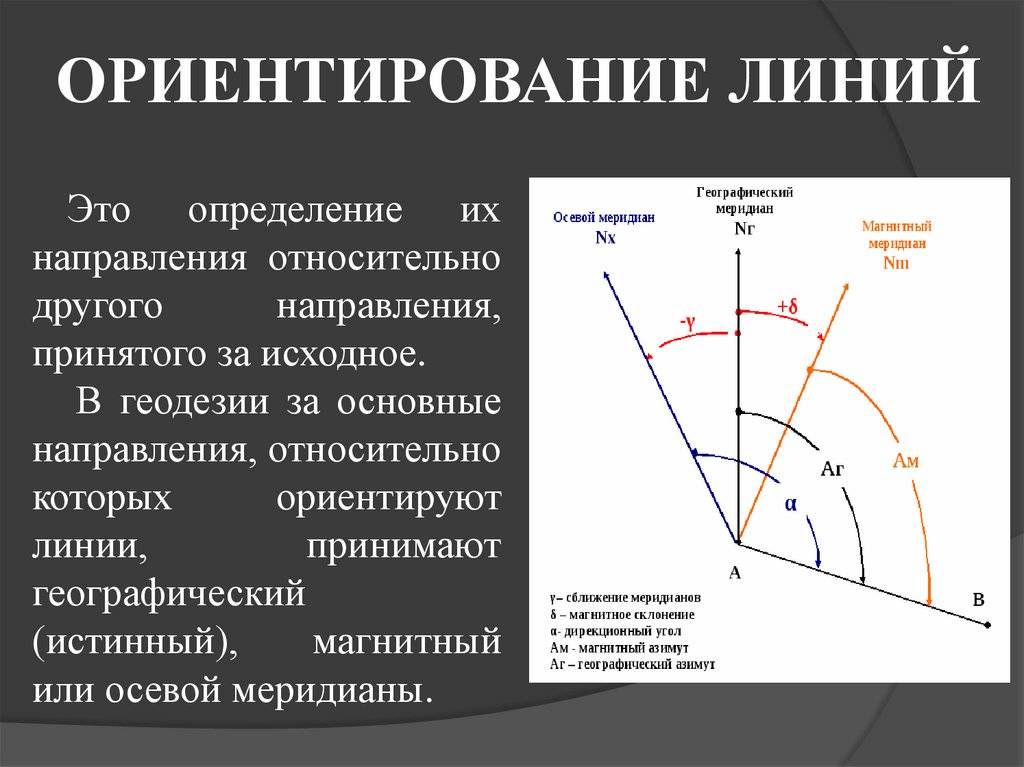

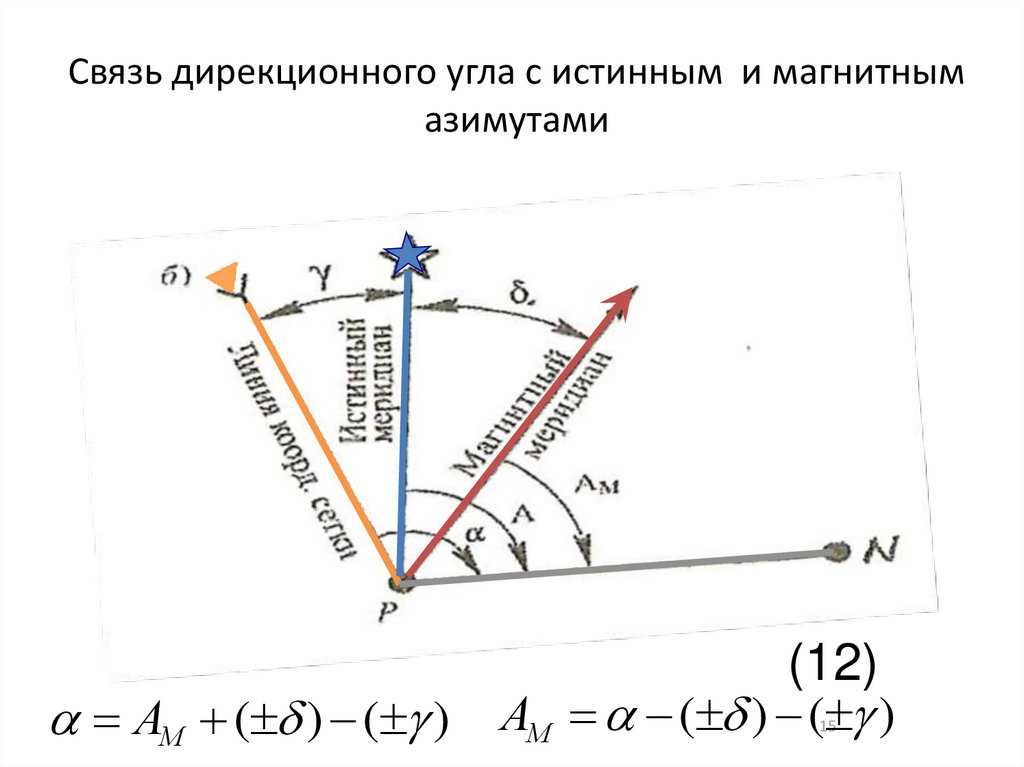

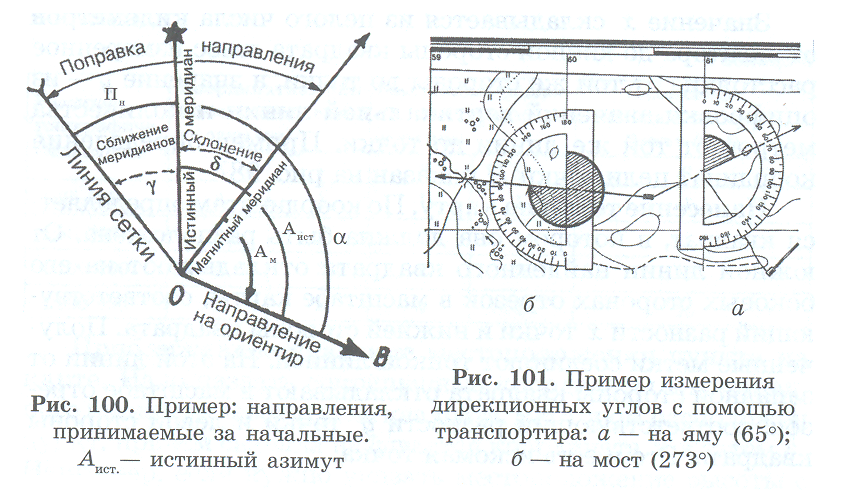

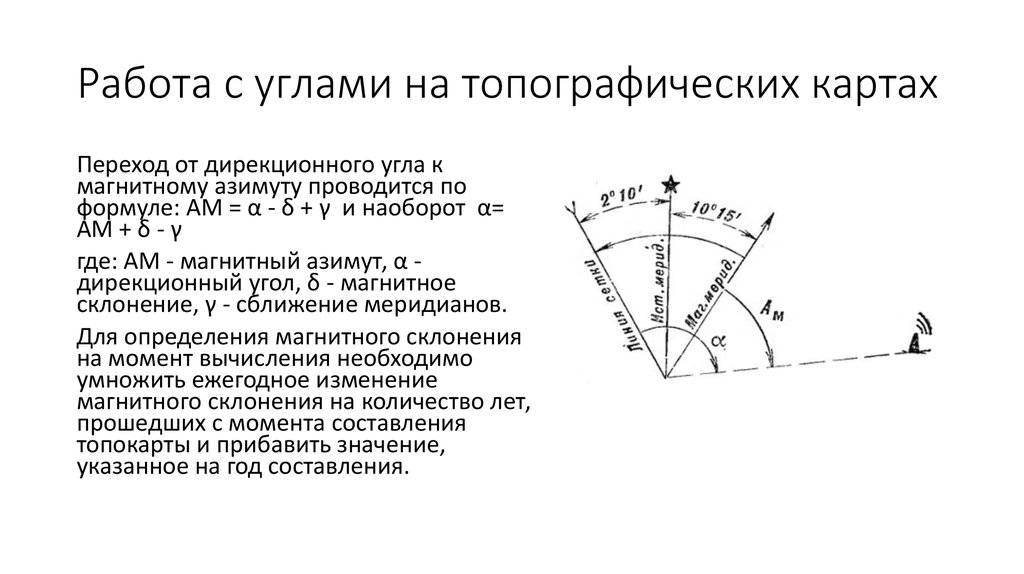

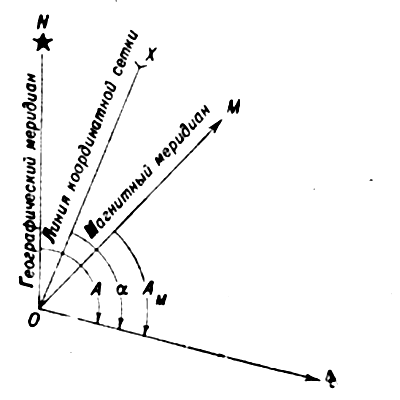

Дирекционный угол – угол между северным направлением вертикальной сетки и направлением на объект. Можно измерить по карте транспортиром.

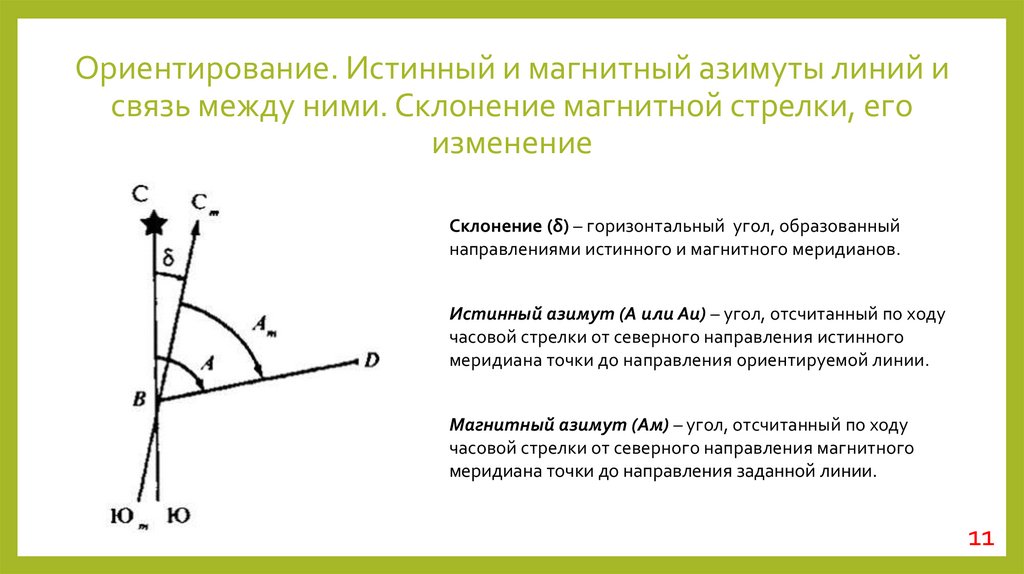

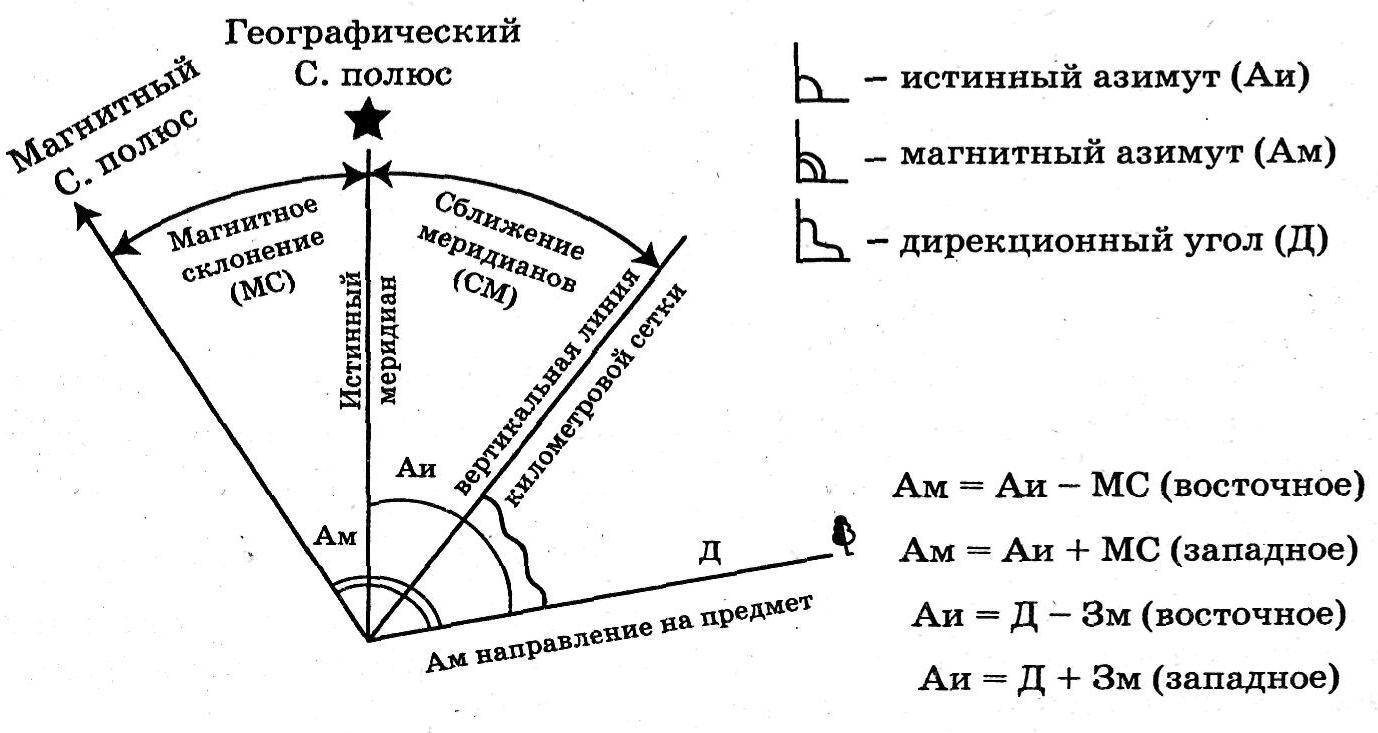

Истинный азимут – горизонтальный угол, измеряемый по ходу часовой стрелки между северным направлением истинного меридиана и направлением на объект. (Можно измерить по карте транспортиром или пересчитать из дирекционного угла)

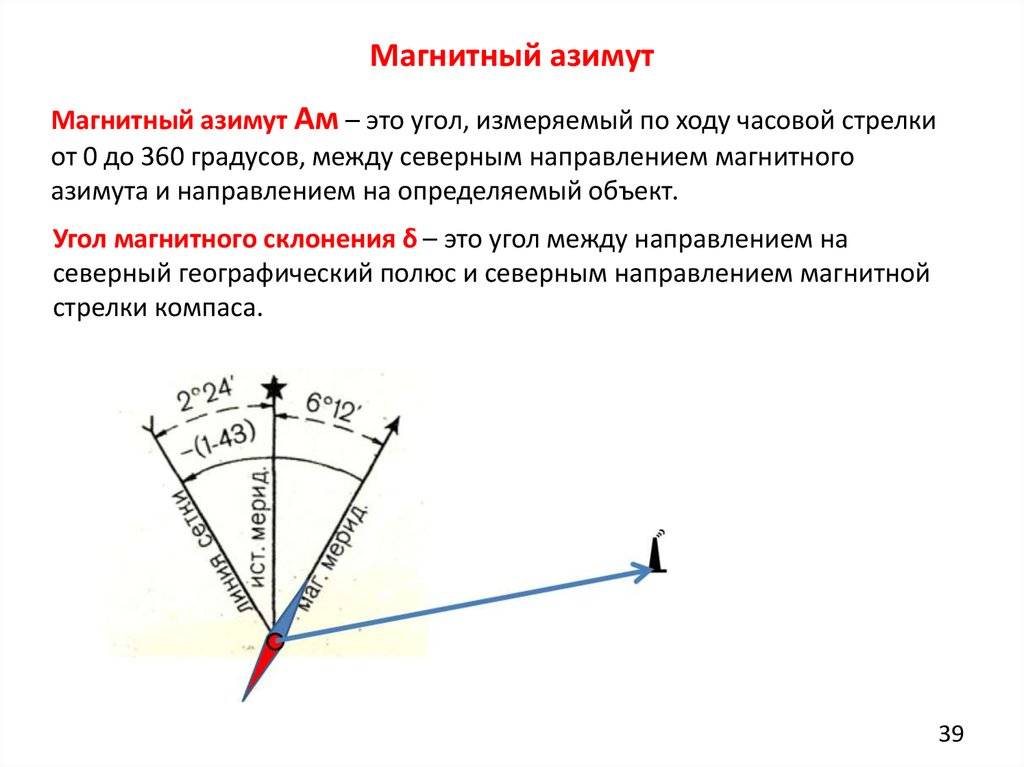

Магнитный азимут – горизонтальный угол, измеряемый по ходу часовой стрелки между северным направлением магнитного меридиана и направлением на объект. Измеряется компасом на местности.

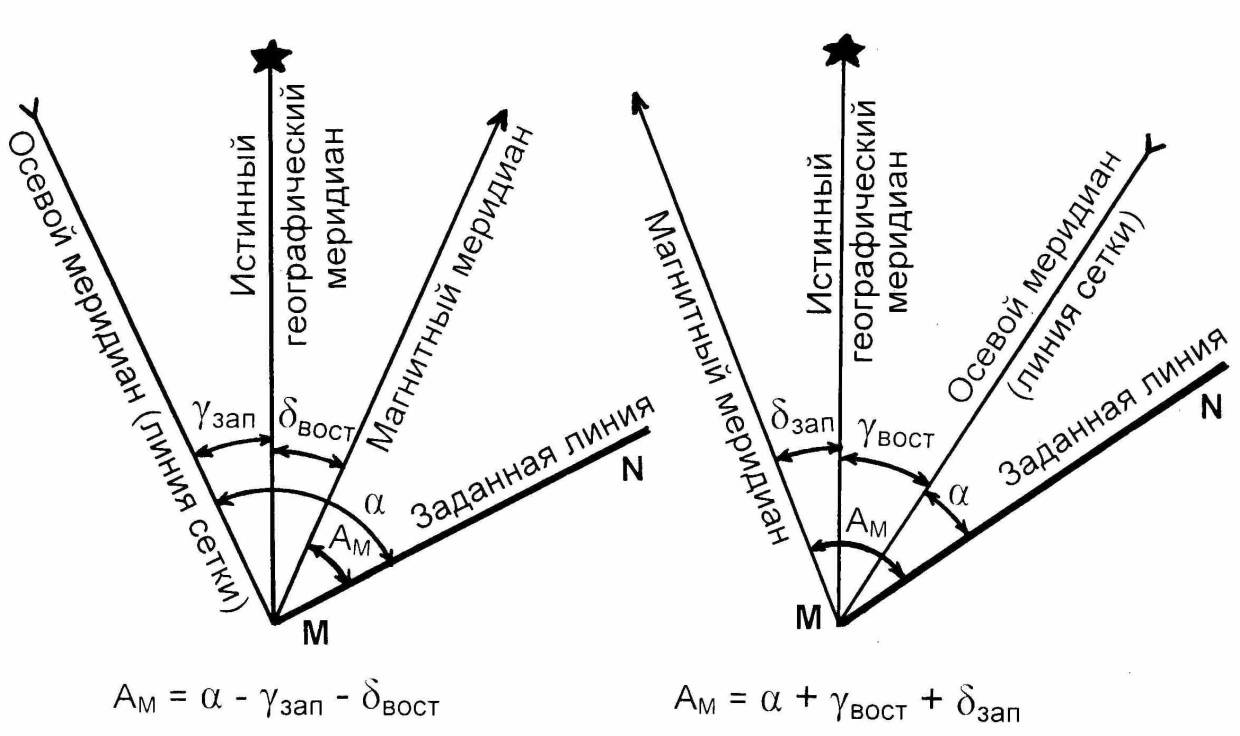

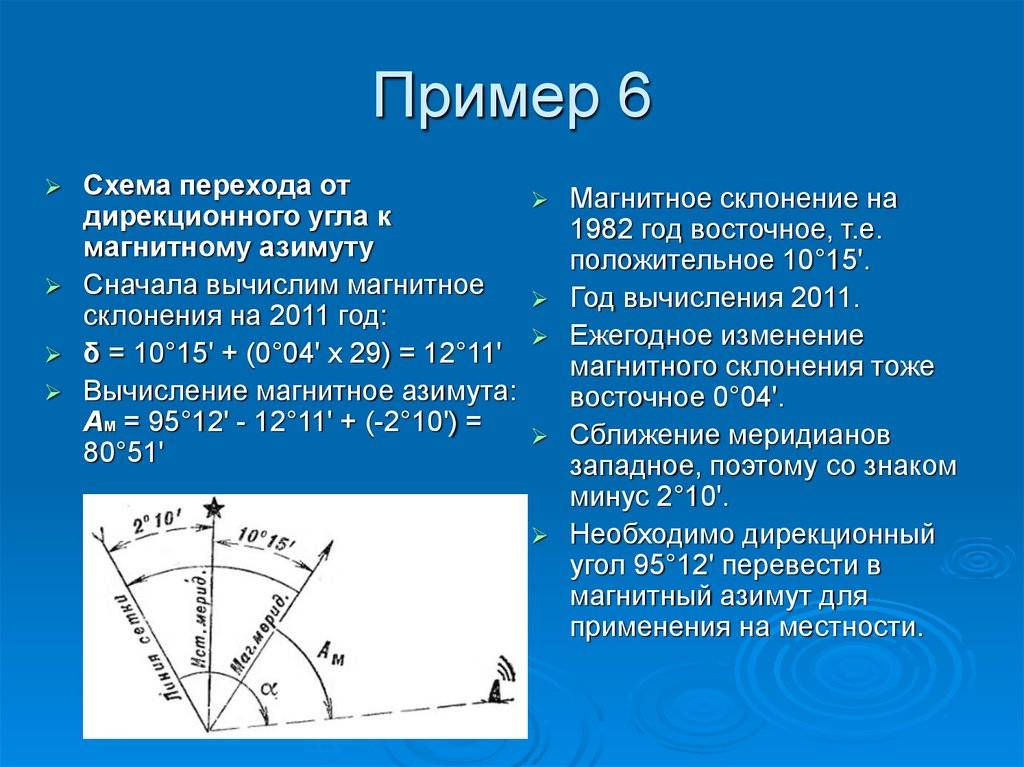

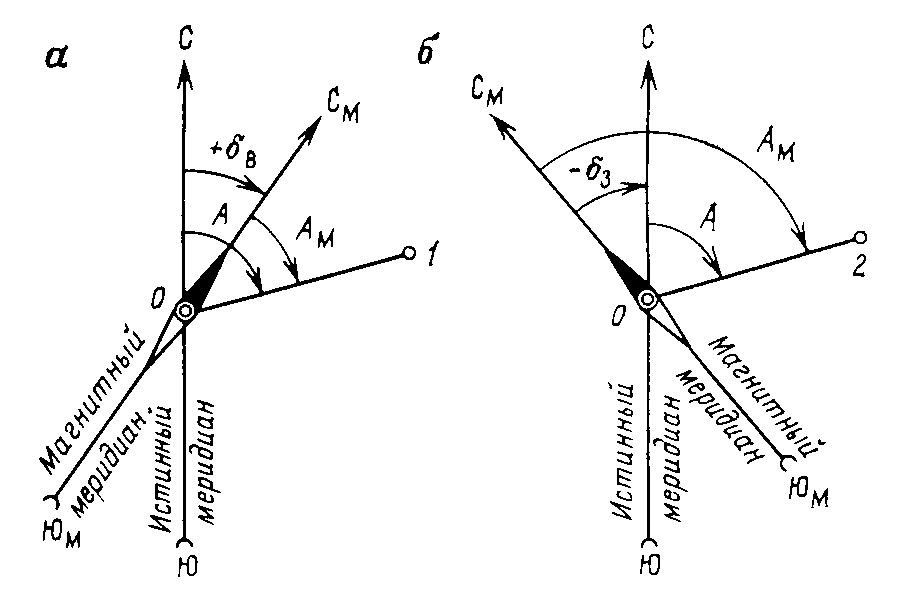

- α – дирекционный угол;

- А – истинный азимут;

- АМ – магнитный азимут.

Все углы связаны, измерив один, можно перейти к другим:

- Аи – истинный азимут

- Ам – магнитный азимут

- ДУ – дирекционный угол

- Ск – магнитное склонение

- Сб – сближение меридианов

- Пн – поправка направления

Аи=Ам+(Ск) Ам=Аи-(Ск) Ам=ДУ- (Пн) Пн=Ск-(Сб)

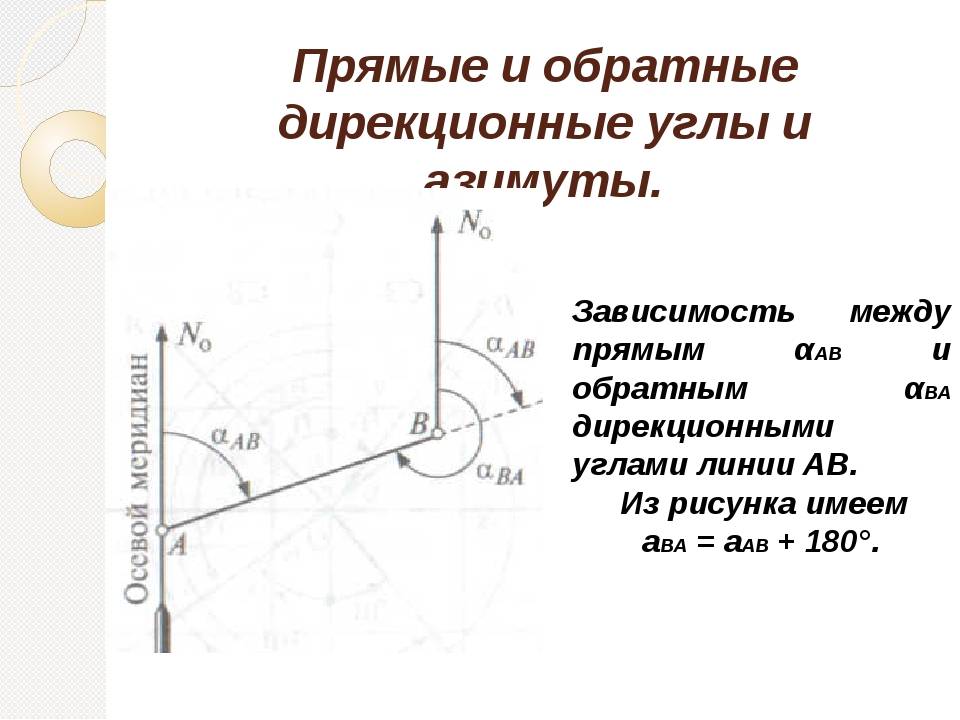

Азимут какой-либо линии АВ, определенный в начальной точке А, называется прямым. Азимут той же линии, определенный в её конечной точке В, называется обратным. Он равен прямому азимуту 180.

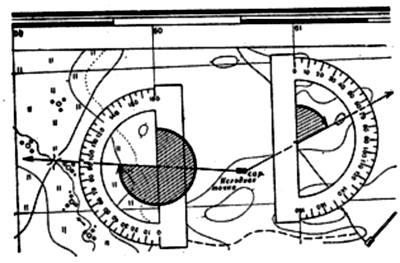

Дирекционные углы измеряют транспортиром. Исходную точку и местный предмет (цель) соединяют прямой линией, длина которой от точки ее пересечения с вертикальной линией координатной сетки должна быть больше радиуса транспортира. Затем совмещают транспортир с вертикальной линией координатной сетки, сообразуясь с величиной угла. Отсчет по шкале транспортира против прочерченной линии будет соответствовать величине измеряемого дирекционного угла. Средняя ошибка измерения угла транспортиром офицерской линейки составляет 0,5° (0-08).

Рис. Измерение дирекционного угла транспортиром.

Чтобы провести на карте направление, заданное дирекционным углом в градусной мере, надо через главную точку условного знака исходного пункта провести линию, параллельную вертикальной линии координатной сетки. К линии приложить транспортир и против соответствующего деления шкалы транспортира (отсчета), равного дирекционному углу, поставить точку. После этого через две точки провести прямую линию, которая и будет направлением данного дирекционного угла. Артиллерийским кругом дирекционные углы на карте измеряют так же, как и транспортиром. Центр круга совмещают с исходной точкой, а нулевой радиус – с северным направлением вертикальной линии координатной сетки или параллельной ей прямой. Против прочерченной на карте линии считывают по красной внутренней шкале круга значение измеряемого дирекционного угла в делениях угломера. Средняя ошибка измерений артиллерийским кругом составляет 0-03(10′).

8.2. ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО ОСЕВОМУ МЕРИДИАНУ ЗОНЫ

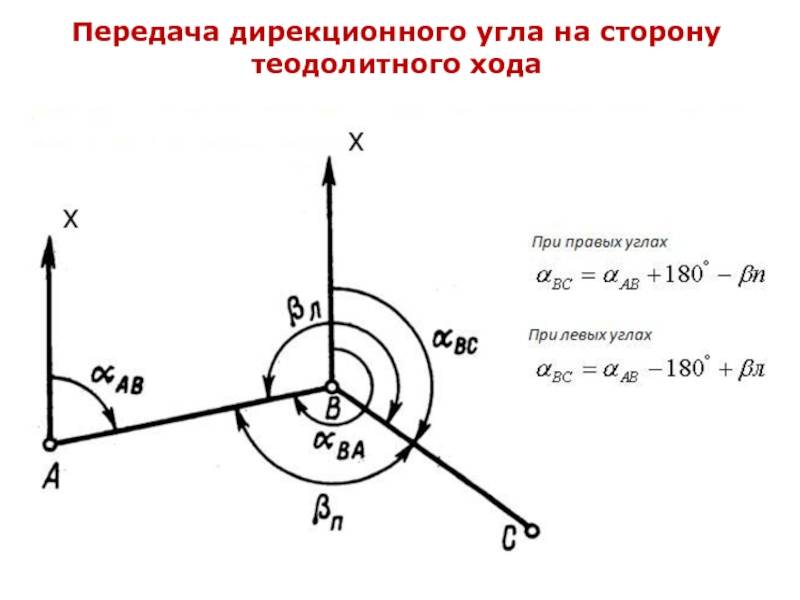

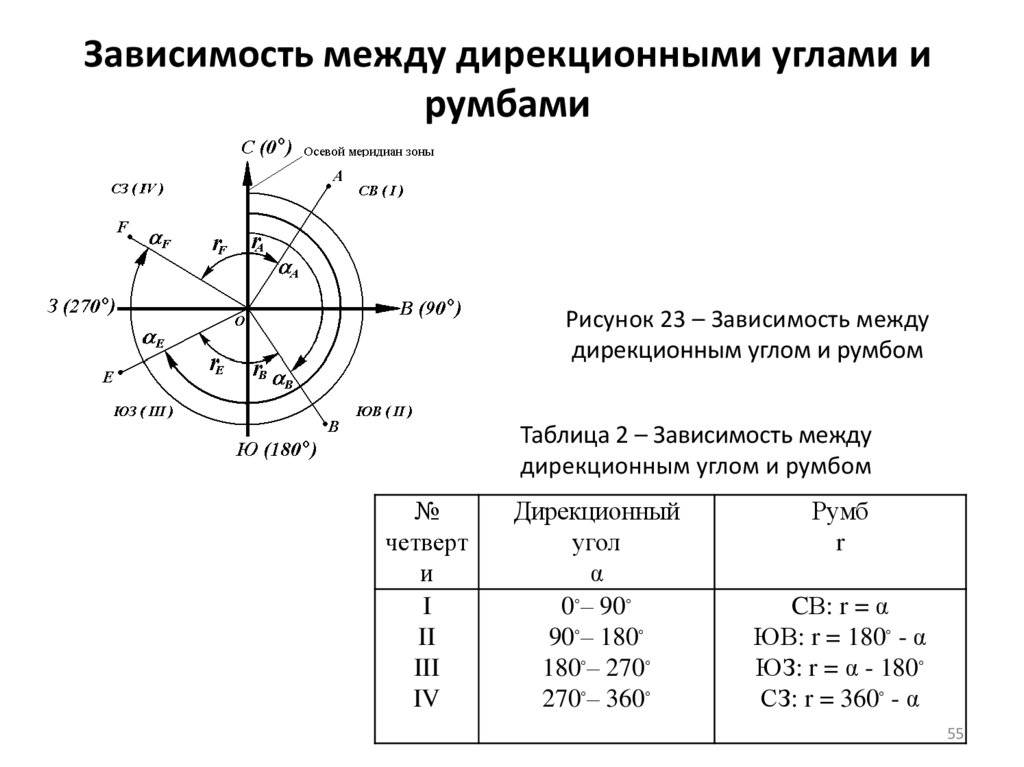

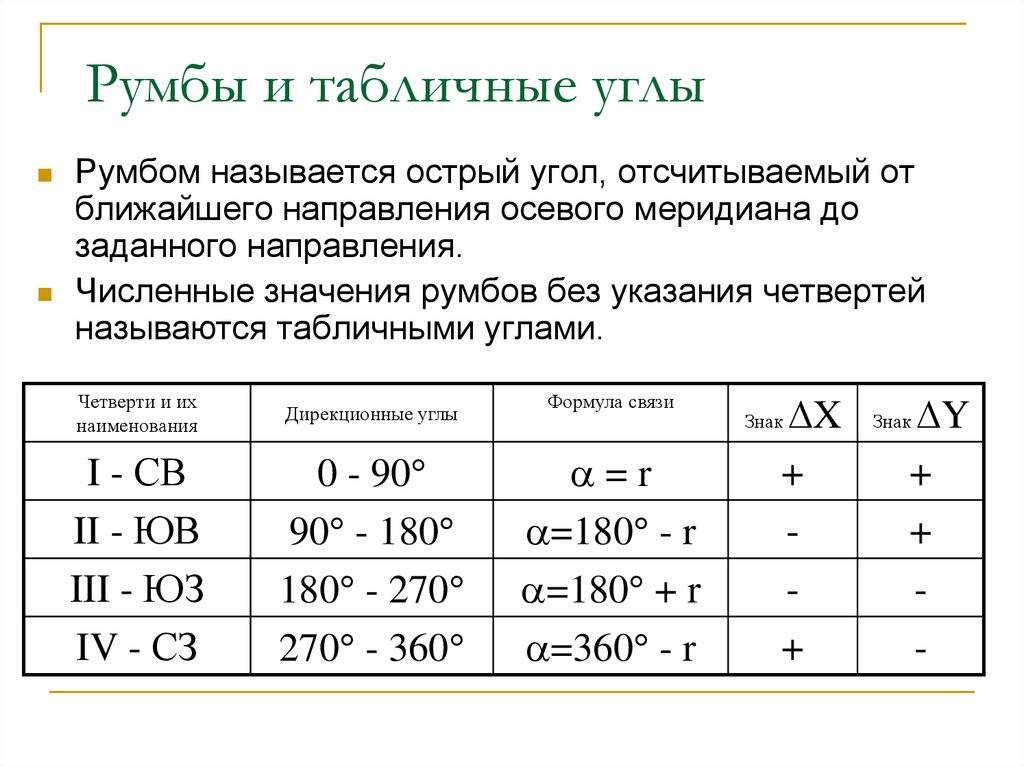

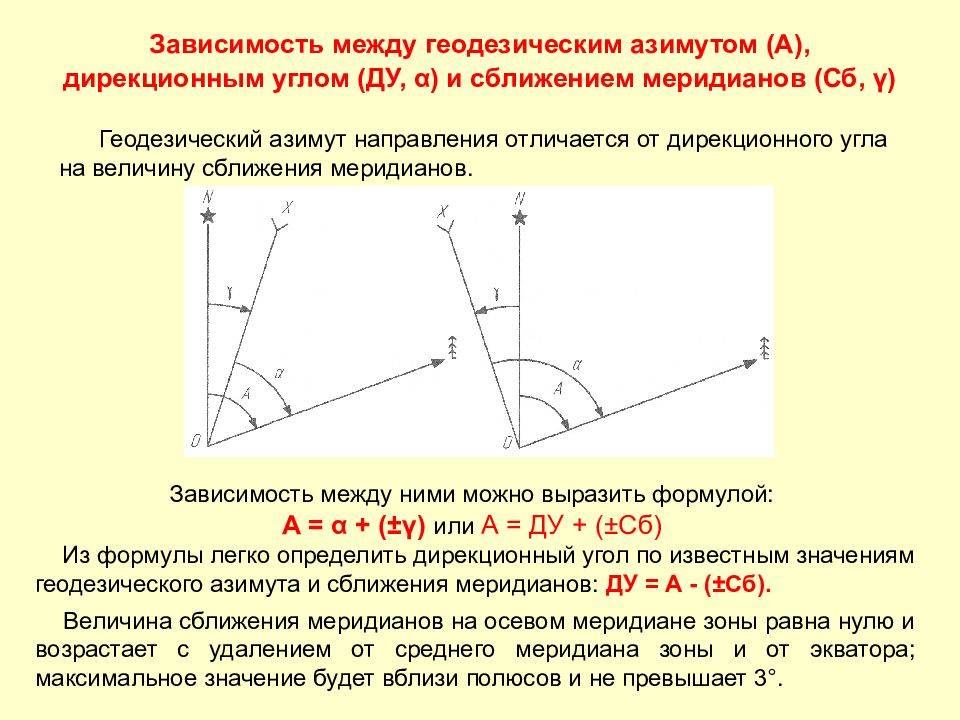

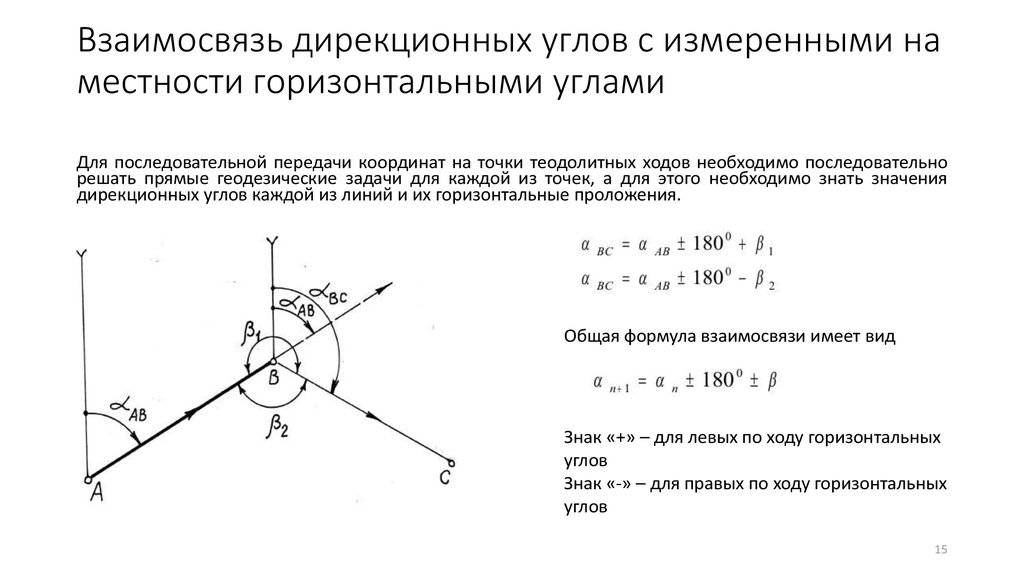

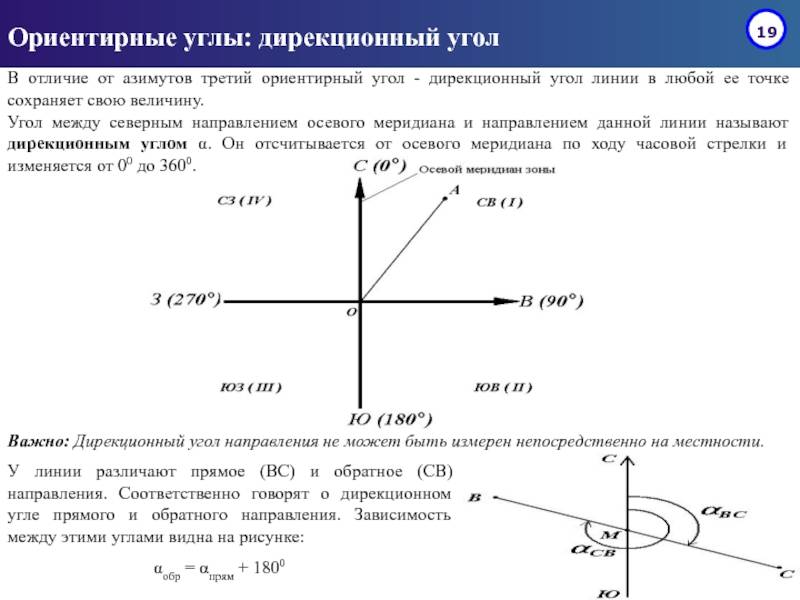

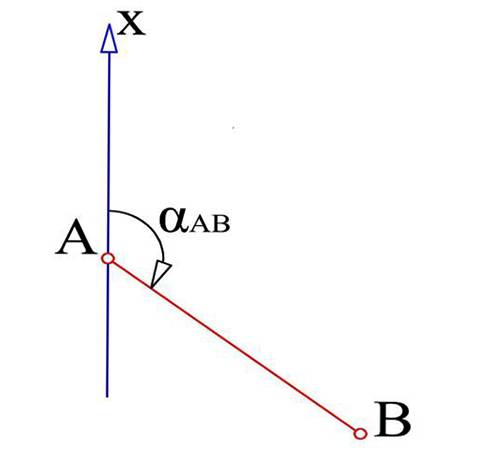

Дирекционным углом

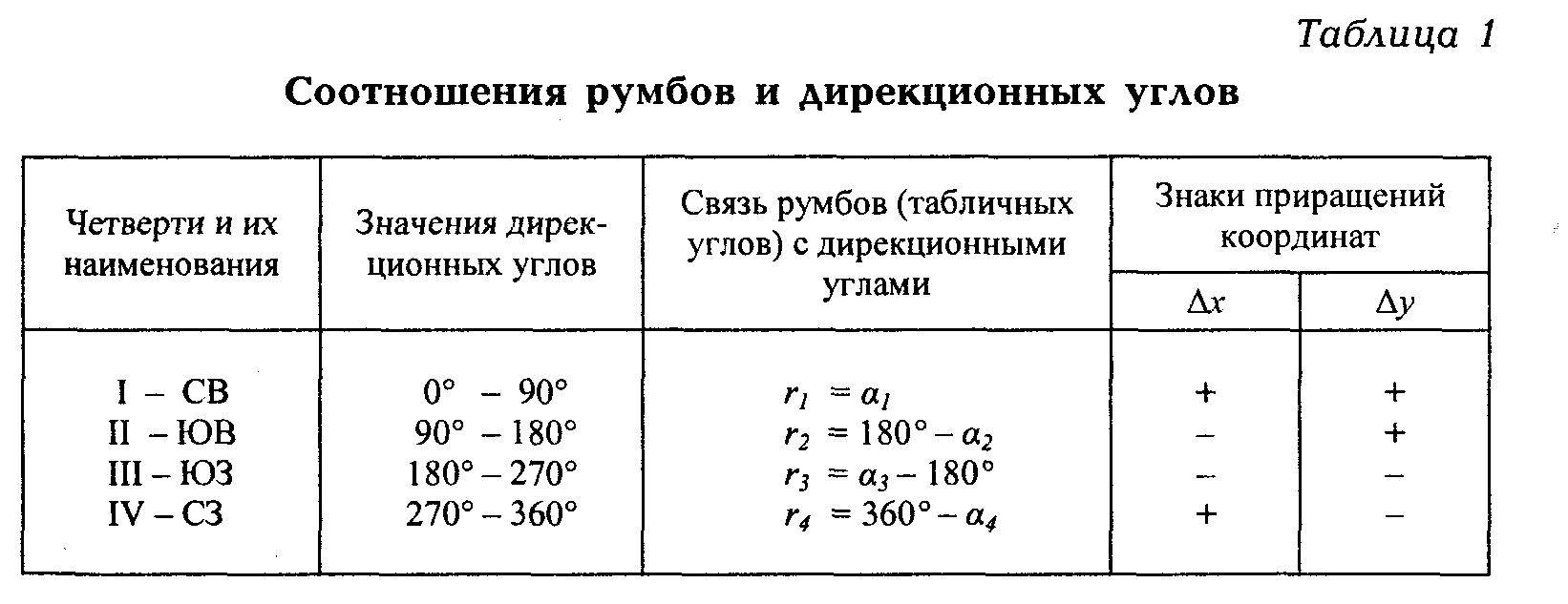

(α) линии называют угол, отсчитанный по ходу часовой стрелки от северного направления вертикальной линии километровой сетки (осевого меридиана зоны) до направления заданной линии

(рис. 8.5). Пределы изменения дирекционного угла от 0º до 360º.

Рис. 8.5. Связь между дирекционным углом и географическим азимутом

Поскольку вертикальные линии километровой сетки на топографической карте параллельны, то дирекционный угол прямой линии одинаков в разных ее точках. Из вышесказанного следует, что дирекционный угол можно измерять в любом месте пересечения заданной линии с вертикальной линией километровой сетки.

Если заданная линия находится между линиями километровой сетки и не пересекает ее, то необходимо продлить нашу линию до пересечения с вертикальной линией километровой сетки и измерить дирекционный угол. Если заданная линия, после ее продления, не пересечет вертикальную линию сетки (дирекционный угол близкий к 0º или 180º), то необходимо измерить угол от горизонтальной километровой лини сетки и внести поправку в измерения ±90º.

Обратный дирекционный угол прямой линии отличается от прямого угла ровно на 180º:

α

ОМ

= α

М О

±180º

Связь географического азимута и дирекционного угла одной и той же прямой линии выражается формулой: А И

= α + (±γ)

где γ – сближение меридианов.

Пример

. Измеренный дирекционный угол α = 240º.

Сближение меридианов γ = – 2º21′. Рассчитать истинный (географический) азимут.А И

= α + (±γ)

= 240º + (- 2º21′) = 237º39′

соединить прямой линией точки на карте, между которыми необходимо определить дирекционный угол;

Рис. 8.6. Измерение дирекционных углов на топографических

картах с помощью транспортира, имеющего шкалы 0º – 180 и 180º – 360º.

- установить центр транспортира в одну из точек пересечения заданной линии с вертикальной линией километровой сетки, а деления 0º и 180º совместить с северным (0º) и южным (180º) направлением километровой сетки;

- выполнить отсчет значения дирекционного угла.

Если транспортир выполнен в виде полуокружности со шкалой 0º – 180º, а надо измерить западный дирекционный угол от 180º до 359º, то измеряют обратный дирекционный угол (восточное направление), а затем пересчитывают его в прямой:α

пр

= α

обр

±180º

Точность и погрешность

Законодательные положения ЗК РФ определили номенклатурную позицию допустимых при межевании погрешностей следующим образом:

- Для ЗУ расположенных в населённых пунктах – не более 10 см.

- Для земель сельхоз назначения: предназначенных для ведения ЛПХ, ИЖС, дач, садов, огородов, подсобных строений (гаражей) – не более 20 см.

- Для земель сельхоз назначения, за исключением перечисленных выше – до 2 метров с половиной.

- Для ЗУ, где расположены промышленные предприятия различного типа и назначения, проходят транспортные линии, энергетические объекты. А также для ЗУ оборонной промышленности, специального назначения и аналогичных назначений – до полуметра.

- Земли: лесного, водного фондов и запаса – до 5 метров.

Геодезическая служба обеспечена высокоточным программным обеспечением, возможностью спутникового измерения, создания фотоаэроснимков и фотокосмоснимков, которые обеспечивают максимально допустимую на сегодняшний день точность измерений.

Точность измерений практически несущественная, но допуск погрешности устанавливается при перенесении координат снимков в натуру, на реальные земные пространства или конкретные участки земли.

Как определить азимут на местности

На местности, не имея карты, можно выбирать знаковые объекты, которые будут опорными точками, и определять азимут движения на эти маркеры.

- Нужно положить компас на ладонь или на горизонтальную поверхность и совместить стрелку с нулевой отметкой (или с буквой S) на шкале.

- После этого совмещают мушку на подвижном кольце с направление на объект. Численное значение на шкале — значение азимута.

- Рекомендуется держать компас так, чтобы был виден и ориентир, и мушка, и совмещать их. При достаточном опыте погрешность составит 1-3 градуса.

Если азимут задан ранее, то мушку выставляют напротив нужного значения, а северный конец стрелки совмещают с нулем. В направлении указанного азимута находят какой-нибудь значимый объект и считают его ориентиром.

Определение азимута по карте

Есть два самых распространённых способа: с помощью транспортира и по компасу. В первом случае алгоритм действий выглядит следующим

образом.

- Раскладываем карту на ровной поверхности.

- Отмечаем точку своего местонахождения – от неё будет отсчитываться азимут.

- Выбираем интересующую нас точку – по отношению к ней будет определяться азимут.

- Обе точки соединяем прямой линией до пересечения с ближайшим меридианом.

- Приложив основание транспортира к линии меридиана, измеряем по часовой стрелке угол между проведённой линией и меридианом.

Получаем географический (истинный) азимут.

Порядок действий для второго способа такой.

- Выбираем направление движения и находящийся на нём хорошо видимый ориентир (дерево, холм, перекрёсток дорог и т.п.).

- Становимся лицом по направлению ориентира, держа перед собой карту и компас. При этом следует позаботиться о том, чтобы

вблизи не было крупных железных предметов (например, опор линий ЛЭП). - Отпускаем тормоз компаса, чтобы его стрелка смогла самостоятельно найти северный полюс.

- Кладём компас на карту и совмещаем отметки севера.

- С помощью линейки прочерчиваем направление на ориентир.

- Угол между направлением стрелки компаса и прочерченной линией и будет магнитным азимутом. При необходимости

конвертируем его в географический (истинный).

Как правильно определить азимут?

Один из основных методов определения азимута – использование азимутального компаса. Азимутальный компас представляет собой устройство, позволяющее определить направление на заданный объект или точку с высокой точностью. Для определения азимута с помощью азимутального компаса необходимо установить его на плоскости горизонта и отклонить его от магнитного севера на угол, равный местному магнитному склонению.

Если у вас нет азимутального компаса, можно воспользоваться другими методами определения азимута. Например, можно использовать солнечные часы. Для этого необходимо установить солнечные часы таким образом, чтобы они показывали время солнечного полудня. Затем, используя отметки на солнечных часах и знание местного времени, можно определить азимут путем измерения угла между местом, где установлены солнечные часы, и точкой на горизонте, в которой находится Солнце в данный момент.

Также существуют специальные программы и приложения для смартфонов, которые позволяют определить азимут. Они используют данные о местоположении смартфона и компас, встроенный в него, чтобы определить направление относительно точки отсчета.

- Регулирование смартфона в нужном направлении позволит найти азимут точки.

- Приложения также могут предоставлять дополнительную информацию, такую как углы между точками или расстояния.

- Однако, следует помнить, что точность определения азимута с помощью приложений может быть ниже, чем при использовании специальных геодезических инструментов.

Важно отметить, что при определении азимута необходимо учитывать ряд факторов, таких как местное магнитное склонение, сила магнитного поля, место наблюдения и другие. Поэтому для получения максимально точного результата рекомендуется использовать различные методы и проверять полученные значения на соответствие друг другу

Применение дирекционного угла и азимута в реальной жизни

Применение дирекционного угла и азимута широко распространено в строительстве и инженерных изысканиях. Например, при проектировании дорог, зданий и сооружений необходимо точно определить расположение и направление объекта относительно отдельных точек или группы точек. Дирекционный угол позволяет определить направление строительных осей или линий коммуникаций.

В навигации дирекционный угол и азимут используются для определения направления движения объектов, таких как корабли, самолеты и автомобили. Эти показатели позволяют навигаторам прокладывать маршруты, определять положение и передвижение в пространстве.

В геодезии дирекционный угол и азимут используются для определения направлений точек на местности. С их помощью можно ориентироваться при измерении исходных данных, построении карт и планов.

Дирекционный угол и азимут также применяются в астрономии и геоинформационных системах. С их помощью определяются направления на звезды и другие небесные объекты, а также координаты точек на земле.

| Область применения | Пример использования |

|---|---|

| Строительство и инженерные изыскания | Определение направления строительных осей и коммуникаций |

| Навигация | Определение направления движения объектов |

| Геодезия | Определение направлений на местности |

| Астрономия | Определение направлений на небесных объектах |

Что такое координаты границ ЗУ?

Дело в том, что через обозначенные точки проводится линия, которая поворачивает в соответствии с установленными для этого знаками. Это является признаком достоверно установленной межевой границы.

После её восстановления в натуре (на местности) и подписания акта, составляется межевой план. В межевой план вкладывается топографический документ, определяющий координаты прохождения межевых линий или границ между соседствующими участками.

Границы ЗУ определяет кадастровый инженер, который проводит геодезические и топографические работы на участке. После формирования пакета документов межевого дела, на основании кадастрового плана координаты границ участков вносятся в учётные записи ГКН.

Система деятельности ГКН включает в себя все сведения о границах

Если вы встречаетесь с разночтениями в отношении границ ЗУ со стороны различных уполномоченных на инвентаризацию земель компаний или организаций, уточняйте данные в ГКН.

Эта организация содержит самые достоверные сведения о любом из участков, работа над геодезической сетью страны осуществляется в записях государственного кадастра недвижимости систематически, на самом высоком уровне, при использовании высокотехнологичного оборудования и сложнейших методик расчётов.

Азимут: определение и принципы измерения

Измерение азимута является одной из основных задач в геодезии. Оно необходимо для определения направления движения или положения объекта на земной поверхности.

Для измерения азимута применяются специальные инструменты, такие как теодолиты, компасы или гироскопы. Измерение проводится путем наблюдения за объектом и определения горизонтального угла между его направлением и начальным направлением.

Измерение азимута может быть абсолютным и относительным. Абсолютное измерение азимута проводится относительно глобальных географических осей (например, меридианов и экватора). Относительное измерение азимута проводится относительно некоторого другого направления (например, от точки наблюдения к ближайшему объекту).

Точность измерения азимута зависит от используемого инструмента и методики измерения. Для повышения точности результатов могут применяться различные корректировки, учитывающие атмосферные условия, деформации земной поверхности и другие факторы.

Что это такое?

Этот документ является своеобразной информацией, оформленной на бумажном носителе и подготовленной на основе поданного заявителем запроса в гос. учреждение.

Кадастровая выписка – это документ, который содержит в себе данные об объекте недвижимого имущества, относящийся к жилому или нежилому помещению, земельному наделу и так далее. Информация в выписке берется из государственного кадастра недвижимости, а значит, именно из нее вы можете получить самые актуальные сведения.

Этот документ очень широк по объему содержащихся в нём данных и является полноценным техническим описанием земельного надела, что еще больше подчеркивает ценность полученной информации.

Чем отличается документ из ГКН и ЕГРП?

ГКН расшифровывается как государственный кадастр объектов недвижимого имущества

Уже исходя из названия этих учреждений, складывается представление о том, в чём может заключаться существенная разница.

Основное различие проявляется в том, что одна форма государственной выписки, которая относится к ГКН – это документ, рассказывающий о техническом состоянии недвижимости, в тот момент, когда выписка из ЕГРП подчеркивает правовые особенности владения данной недвижимостью.

То есть, если предстоит сделка, то вам не удастся ограничиться только одним документом, ведь, по сути, все эти бумаги всесторонне рассматривают объект недвижимости с точки зрения технического и правового анализа. Справка ГКН подтверждает факт того, что объект недвижимого имущества в форме земельного надела существует и находится на конкретно взятой территории. Выписка из ЕГРП дает вам информацию о формах собственности, владельцах недвижимости, о возможных обременениях, которые имеются на участке.

Изменения в 2016-2017 годах

Все данные, которые характеризуют недвижимость с правовой и технической точки зрения содержатся в двух государственных реестрах. До поры это было достаточно удобно, но в 2015 году было принято решение систематизировать все имеющиеся сведения о недвижимости, объединив их в Единый реестр.

Обусловлено такое нововведение тем, что ЕГРП и ГКН функционировали независимо друг от друга, чем несколько усложняли процедуру получения выписок для граждан.

Новый свод получил наименование ЕГРН, и включает в себя все функции, которые ранее принадлежали двум вышеуказанным органам. Регулирует деятельность данного государственного учреждения Федеральный закон № 218 от 13 июля 2015 года.

Описание понятия

Под дирекционным углом (ДУ) следует понимать величину, состоящую из любого значения от 0 до 360 градусов. Для определения берется вертикальная сетка координат и движение часовых стрелок. Отсчет ведут по северному направлению, там показан осевой меридиан в шестиградусной зоне.

Точность дирекционного угла от 1 до 60 секунд достигают с помощью метода:

- Геодезического.

- Астрономического.

- Гироскопического.

- Космического.

Особенность форм, внутреннее строение, движение земного эллипсоида наделены географическими, магнитными полюсами, которые не совпадают. По Северному и Южному географическим полюсам проходит ось, там вращается наша планета. Если рассматривать гигантский магнит в виде Земли, то его ориентиры постепенно изменяются, в этих координатах нет постоянства. Показания стрелки на компасе принимаются как магнитные, а не истинные, у них не может быть совпадений.

Поэтому у геодезистов появилось понятие истинных и магнитных меридиан, от них ведут отсчет направлений до объектов. Для ДУ понадобится расстояние между выбранным и северным направлением по топографической карте. В качестве инструмента для измерений или построений используют транспортир. Если на карте нужно построить такой угол, выбирают точку, через неё чертят прямую линию, параллельно вертикальным лучам, которые показывает километровая сетка северного направления. Когда будет определена эта черта, угол построить не составит труда. Такие действия нужны для ориентирования в картах.

Меридианы

Меридианы – это вертикальные линии, представляющие собой дуги одинаковой длинны, соединяющие Северный полюс с Южным. Длина каждого меридиана составляет примерно 20 000 км. И все меридианы пересекаются друг с другом в двух точках: на Северном и Южном полюсе.

Так как на Земле не существует Западных и Восточных полюсов, было принято, что линия нулевого меридиана будет проходить через знаменитую Гринвичскую Королевскую обсерваторию, находящуюся в Англии, на восточной окраине Лондона.

Та самая Гринвичская обсерватория, через которую проходит нулевой меридиан.

Справа от нулевого меридиана (или гринвичского меридиана) располагаются восточные меридианы, доходящие до +180°. Слева же простираются западные меридианы, также доходя до -180°

Западные и восточные долготы меридианов обозначаются как «з.д.» и «в.д.».

Практическое использование дирекционного угла

Практическое использование дирекционного угла находит применение в различных областях, включая гражданское и военное строительство, авиацию, морскую навигацию и космическую геодезию. В этих областях дирекционный угол используется для определения пути движения, местоположения объектов и планирования строительных работ.

Одним из основных практических применений дирекционного угла является навигация. Навигационные системы, такие как GPS, используют дирекционный угол для определения пути, по которому движется транспортное средство или человек. Это позволяет определить текущее местоположение и направление движения на карте, что является основой для разработки маршрутов и навигационной системы.

Еще одним практическим использованием дирекционного угла является градостроительное планирование и строительство. Дирекционный угол позволяет определить точное направление, в котором нужно построить дороги, здания, мосты и другие инженерные сооружения. Это помогает максимально эффективно использовать территорию, учитывать географические особенности и обеспечивать безопасность и удобство использования объектов.

Также дирекционный угол находит применение при работе с геодезическими сетями и картографией. Он позволяет определить направления границ между участками земли, измерить углы между линиями и точками на карте, а также провести определение местоположения объектов на основе координат. Это необходимо для создания точных карт, планов местности и проведения землеустроительных работ.

| Область применения | Пример использования дирекционного угла |

|---|---|

| Навигация | Определение пути и местоположения на навигационных картах |

| Градостроительное планирование | Определение направления строительства дорог и сооружений |

| Геодезия и картография | Измерение и определение углов на картах и планах |

Какой компас брать в поход

Различия между азимутом и дирекционным углом

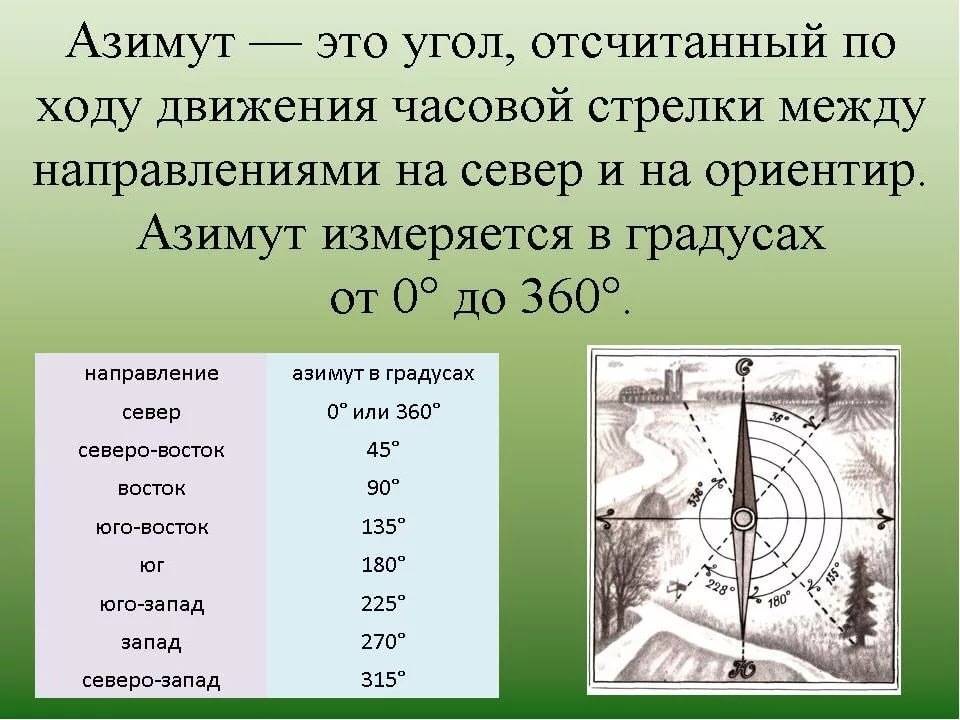

Азимут – это угол между направлением на точку севера и направлением на интересующую нас точку. Он измеряется от 0 до 360 градусов, против часовой стрелки, отсчитывая от севера через восток, юг и запад. Таким образом, азимут 0 градусов указывает направление на север, 90 градусов – на восток, 180 градусов – на юг, 270 градусов – на запад, а 360 градусов снова на север.

Дирекционный угол является аналогом азимута, но измеряется относительно направления на север от выбранной начальной точки. Он используется для описания направления от одной известной точки на поверхности Земли к другой точке. Дирекционный угол измеряется от 0 до 360 градусов по часовой стрелке от севера через восток.

Основное отличие между азимутом и дирекционным углом состоит в том, как они измеряются и используются. Азимут позволяет определить направление на целевую точку относительно севера, в то время как дирекционный угол позволяет определить направление от начальной точки к целевой точке относительно севера.

В геодезии и навигации как азимут, так и дирекционный угол являются важными инструментами для определения и навигации по направлениям на Земле. Они используются на практике для построения карт, навигации с помощью компасов и другой геодезической техники

Определение азимута или дирекционного угла позволяет определить точное направление между двумя точками, что важно для различных измерительных и картографических работ