Знаете ответ?

Рейтинг сайта

- 1. Кира Венжега 536

- 2. Аврора Геровская 526

- 3. Надя Боровая 347

- 4. David Eritsyan 245

- 5. Игорь Проскуренко 240

- 6. Кот Паранойи 223

- 7. Alina 188

- 8. Румина Заббарова 144

- 9. Виктория Мирославская 143

- 10. Есения Журина 139

- 1. Игорь Проскуренко 25,611

- 2. Кристина Волосочева 19,120

- 3. Ekaterina 18,721

- 4. Юлия Бронникова 18,580

- 5. Darth Vader 17,856

- 6. Алина Сайбель 16,787

- 7. Мария Николаевна 15,775

- 8. Лариса Самодурова 15,735

- 9. AC DC 15,393

- 10. Liza 15,165

Самые активные участники недели:

- 1. Виктория Нойманн — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 2. Bulat Sadykov — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 3. Дарья Волкова — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

Три счастливчика, которые прошли хотя бы 1 тест:

- 1. Наталья Старостина — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 2. Николай З — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 3. Давид Мельников — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

Карты электронные(код), они будут отправлены в ближайшие дни сообщением Вконтакте или электронным письмом.

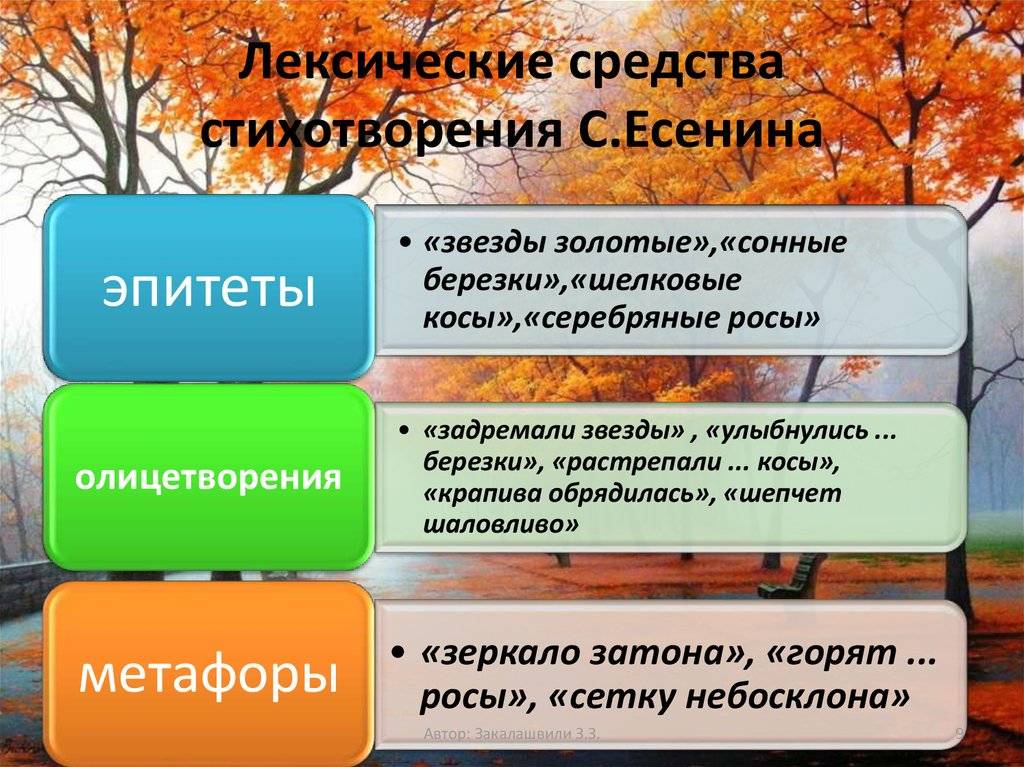

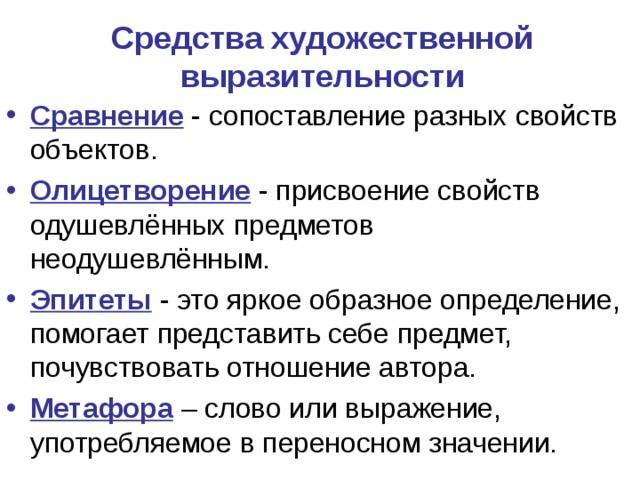

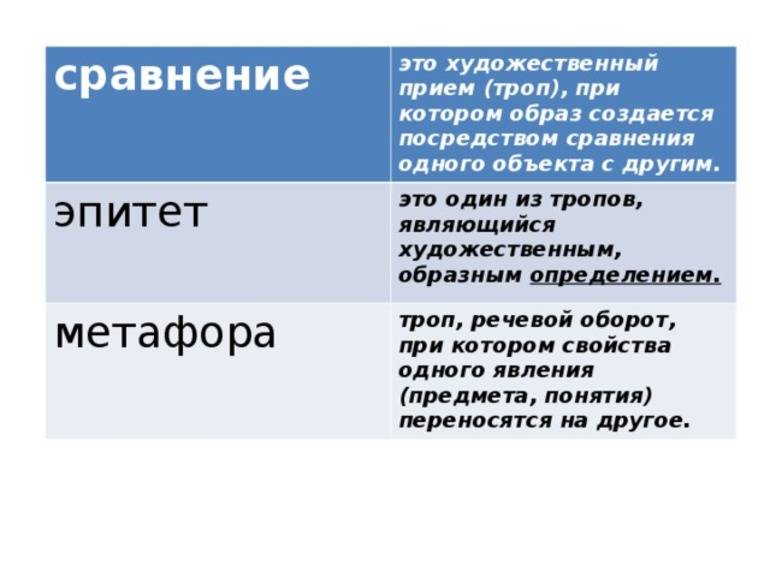

Эпитет

Эпитет в переводе с греческого epitheton

, обозначает — «приложенное

«. В нормальном русском языке это хорошо соотносится с именем прилагательным. Любое прилагательное является по существу эпитетом. Для чего эпитет нужен в обычной разговорной речи? Эпитет это уточняющий признак. Например, на просьбу подать вам барабан, а перед вами их несколько, вы пытаетесь уточнить, какой именно барабан от вас требуют подать.

- Подай-ка мне барабан. Душа требует барабана…

- Какой барабан тебе подать? У меня их тут несколько.

- Подай мне красненький барабан. Душа требует красненького.

Нужное уточнение получено. Эпитет «красненький» сделал свое разговорное дело.

Теперь можно легко в стихе Лермонтова найти эпитет. И этот эпитет «кремнистый». И он не просто затесался в это хорошее стихотворение, но он прежде всего объясняет, почему путь блестит. Потому что кремнистый, а не потому что после дождя весь в лужах.

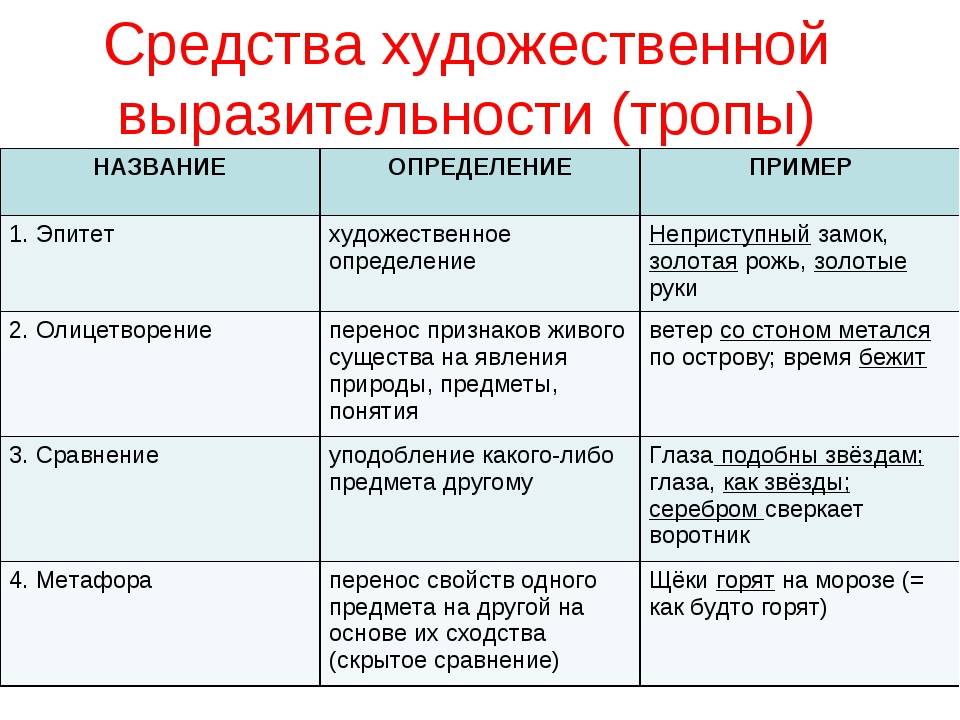

Сравнение: что это

Добрались до последнего тропа, о котором речь в статье. Вот уж действительно, что похоже на метафору, так это сравнение. Посудите, сравнение – это уподобление одного объекта, вспоминаем наиширочайшее его употребление, другому объекту по одному, или нескольким, общим для обоих признакам. По сути, как и для метафоры, для сравнения характерна игра образов. Они перекликаются, добавляя обеим частям уравнения полноты смысла, что и требуется, согласно принципиальному определению тропа. А теперь, давайте покинем пустыню определений и рассмотрим примеры сравнения.

Упрям, как баран. Туп, как пробка. Тверд, как сталь. Стальная хватка… извиняюсь, а последнее – уже пример метафоры. Вот тут и начинается самое интересное. Анализ. Пытаемся отделить метафору от сравнения. Но уже в следующей части статьи.

Как правильно использовать метафору и эпитет

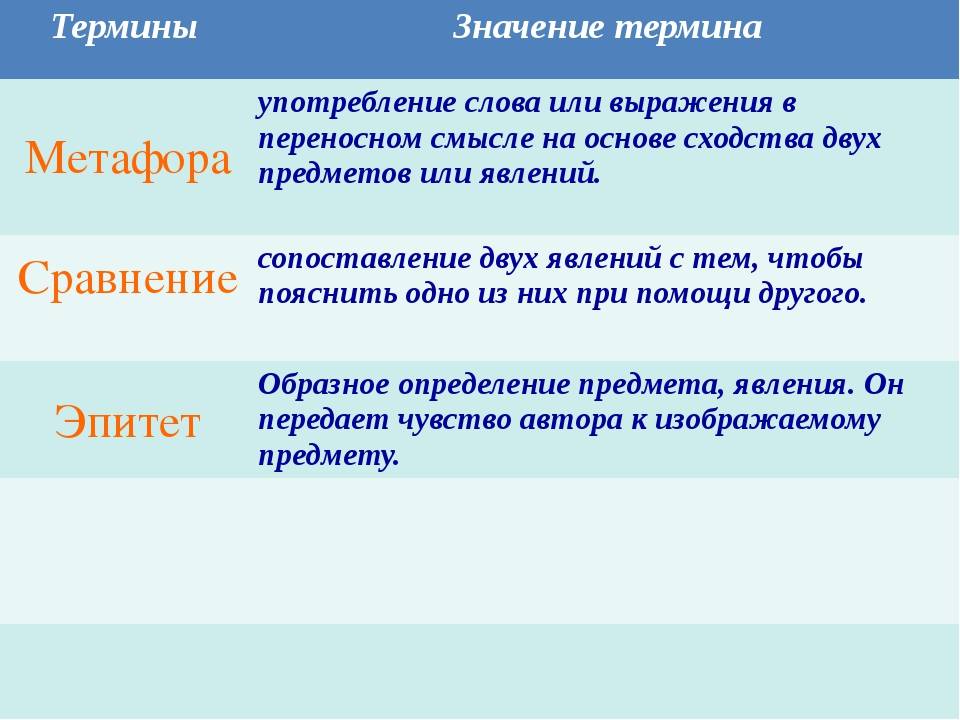

Метафора — это фигура речи, при которой одно слово или фраза используется для обозначения чего-то другого, с которым у них есть общая черта или связь. Метафора придает тексту образность и позволяет читателю лучше представить изображаемый объект или ситуацию. Например, фраза «его сердце валится в пропасть» использовала метафору для описания глубокой грусти или уныния.

Эпитет — это слово или выражение, которое добавляется к существительному, чтобы усилить его значение или придать ему особый оттенок. Эпитет может быть использован для создания ярких и красочных образов, а также для описания чувств и эмоций. Например, в фразе «яркое солнце» слово «яркое» является эпитетом, который добавляет качественное свойство к солнцу.

При использовании метафоры и эпитета важно следить за правильным контекстом и смыслом, чтобы они подчеркивали и улучшали целевое значение вашего текста. Не злоупотребляйте этими техниками и убедитесь, что они добавляют стилистическую гармонию к вашему тексту

Главный совет при использовании метафоры и эпитета — быть оригинальным и избегать клише. Это поможет вашему тексту выделиться и оставить яркое впечатление на читателя.

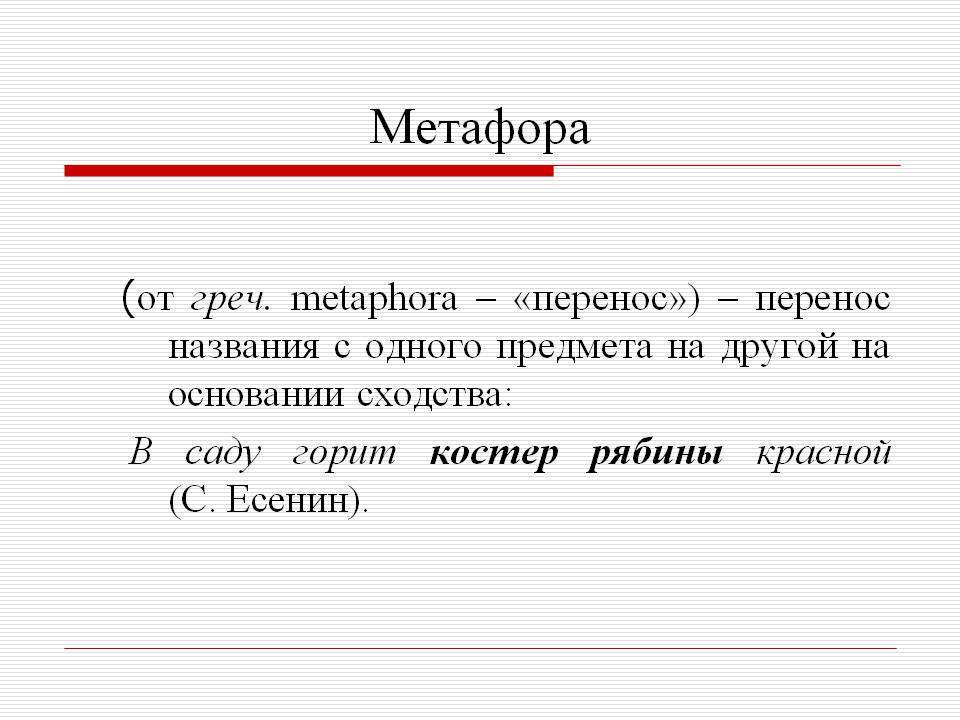

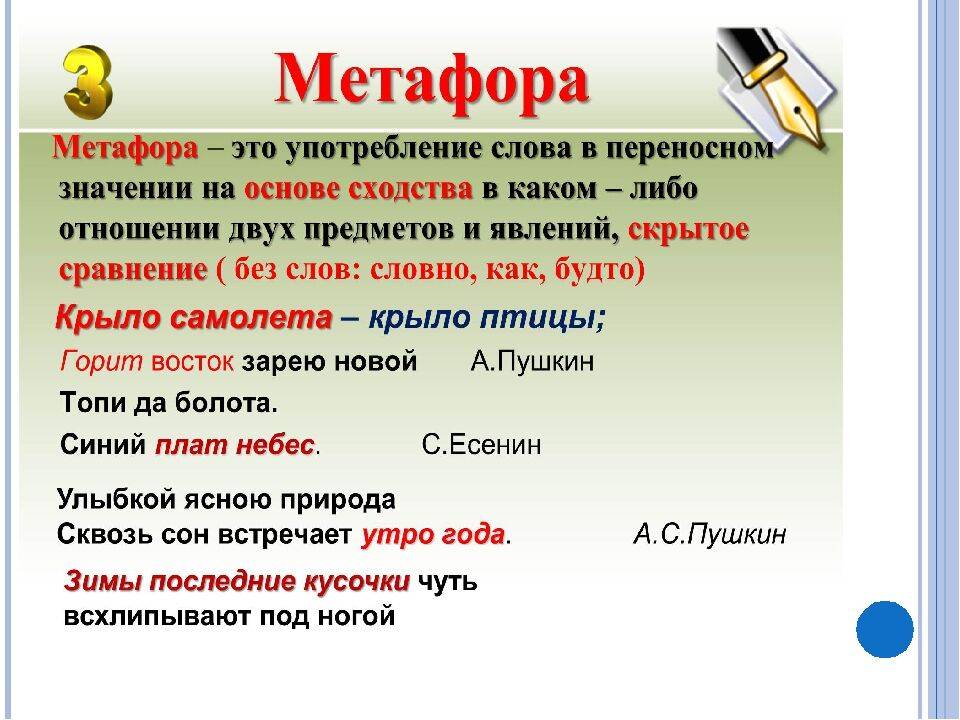

Метафора

Под метафорой понимают употребление названия одного предмета при описании другого в переносном смысле на основании сходства восприятия или особенностей предмета — размера, функции и т. д.

Как правило, эта разновидность тропа выражается не словом и даже не словосочетанием, а развёрнутой конструкцией. Так называемую развёрнутую метафору легко найти, читая произведение в первый раз.

Обычно такие тропы используются в поэзии, но часто встречаются и в разговорной речи. Их главная цель — сравнение.

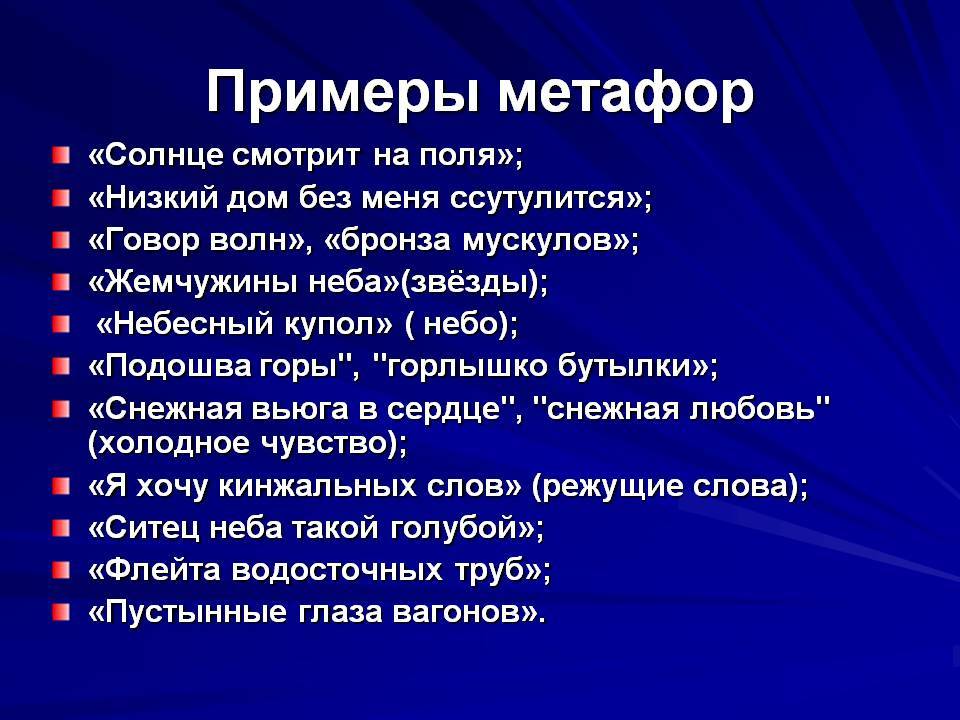

Примеры метафор из литературных произведений и разговорной речи:

- «В лесу родилась ёлочка».

- «Прошло как по маслу», «горлышко бутылки» — так называемые стёртые метафоры, которые от частого употребления перестают пониматься как сравнение.

- «С гор побежали ручьи».

- «Луна будет улыбаться весь вечер».

- «Безмолвная улица», «печальный закат».

Метафора — средство речевой выразительности

Метафора возникает как перенос названия с одного предмета на другой на основе сходства зрительных и слуховых восприятий, эмоционально-психологических и вкусовых представлений, внутренних и внешних особенностей предмета или явления (размера, формы, расположения в пространстве, функции и пр.).

Этот вид тропа основывается на сопоставлении нового предмета с уже известным, нахождении точек соприкосновения в чем-либо и выделении их общих признаков, например:

- человек шепчет — шепот волн;

- беседа с другом — беседа птиц;

- синее море — море радости;

- плач ребенка — плач сердца.

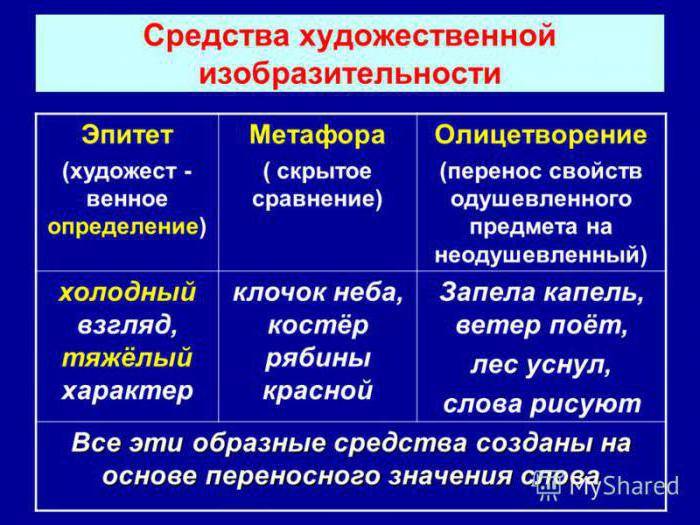

Что такое эпитеты и метафоры

Самыми часто встречающимися в литературной речи являются эпитеты и метафоры.

Слово «эпитет» на греческом языке имеет значение «приложенное». То есть в самом наименовании уже есть объяснение сути – это определение, которое образно характеризует какой-либо предмет или явление. Признак, который выражается эпитетом, таким образом, как бы присоединен к описываемому объекту, он дополняет его в эмоциональном и даже в смысловом отношении.

В языкознании и лексикологии пока еще не существует общепринятой теории, точно объясняющей, что такое эпитеты и метафоры. Обычно говорят о трех типах эпитетов:

- общеязыковые – те, которые имеют устойчивые, часто употребляющиеся в литературной речи связи (серебряная роса, трескучий мороз и т. п.);

- народно-поэтические – используемые в фольклорных произведениях (красна девица, сладкая речь, добрый молодец и т. д.);

- индивидуально-авторские – созданные авторами (футлярные соображения (А. П. Чехов), царапающий взгляд (М. Горький)).

Метафоры же, в отличие от эпитетов, – это не только одно слово, но и выражение, которое употребляется в переносном смысле. Метафоры подбираются на основе схожести или же, наоборот, контраста каких-либо явлений или предметов.

Метафора и эпитет: смысл и примеры

Метафора — это перенос значения от одного предмета или явления к другому на основе их схожести или сопутствующих ассоциаций. Она позволяет использовать образные выражения для создания новых значений. Например, выражение «крылья любви» использует ассоциацию между крыльями и легкостью, чтобы передать эмоциональную составляющую любви.

Эпитет — это качественное или чувственное определение предмета, дополняющее его основное значение. Эпитет усиливает ощущения читателя, помогает создавать более яркое представление описываемого объекта. Например, в выражении «зеленый лес» слово «зеленый» является эпитетом и передает информацию о цвете леса.

Вот несколько примеров метафор и эпитетов:

Метафора:

«Твое сердце — глубокое море.» Здесь используется метафора, чтобы сравнить человеческое сердце с глубоким морем, подчеркнув его глубину и загадочность.

Эпитеты:

«Старый дуб» — эпитет «старый» дополняет представление о предмете и придает ему дополнительную характеристику.

«Ласковое солнце» — эпитет «ласковое» усиливает ощущение теплоты и доброты, которое создает представление о солнце.

Метафора и эпитет — это могущественные инструменты в руках писателя. Они помогают создавать необычные и захватывающие образы, вызывают эмоции и делают литературные произведения более запоминающимися. Использование метафоры и эпитета требует тонкого чувства языка и воображения, но может в значительной мере обогатить текст и сделать его более живым и выразительным.

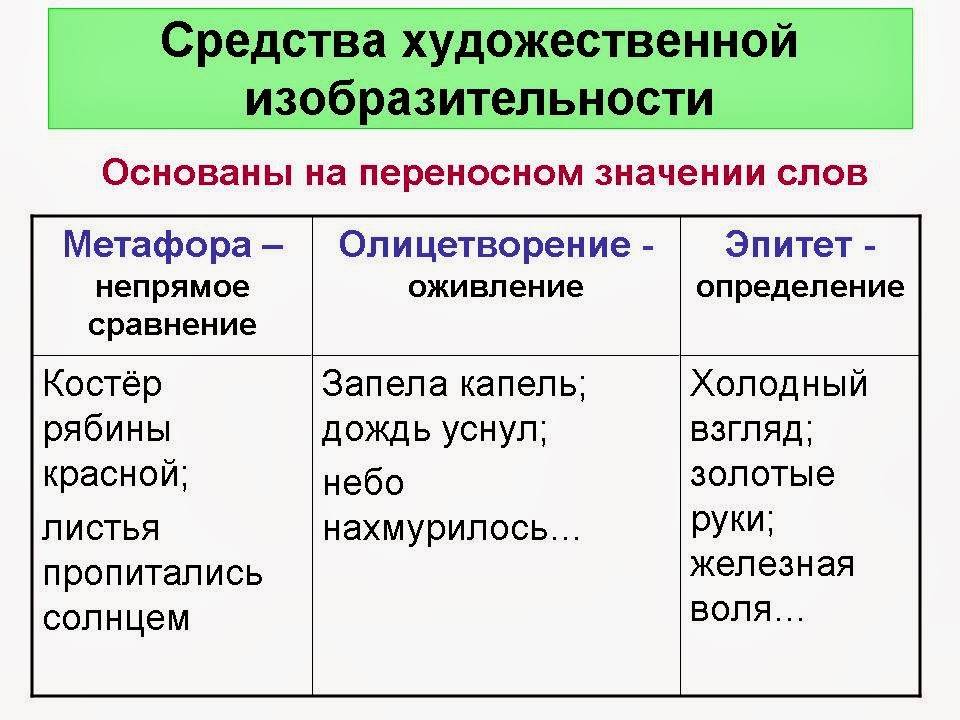

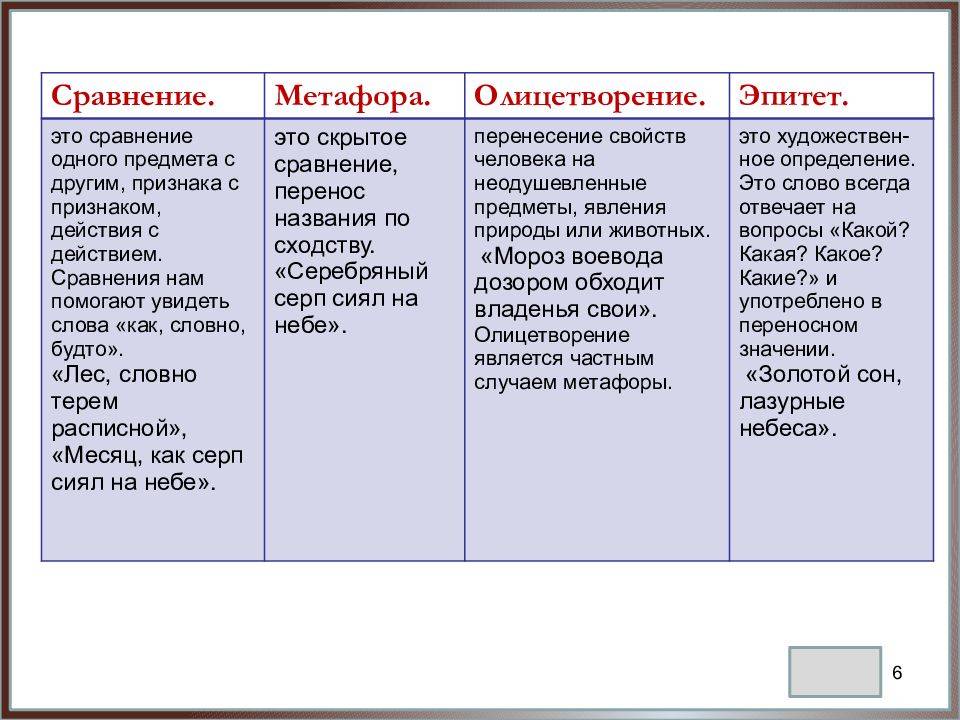

Основные отличия метафоры от эпитета

Эпитет – это качественное определение существительного, которое добавляется к нему для усиления характеристики или создания определенной атмосферы. Эпитеты часто используются в описательной литературе и помогают читателю представить образы с большей яркостью и наглядностью. Они могут быть обычными и необычными, обыденными и метафорическими.

| Эпитет | Метафора |

|---|---|

| Образно-яркое описание | Перенос значения |

| Неявно указывает на характеристику предмета | Называет одно, чтобы сказать о другом |

| Часто используется в описательных текстах | Трансформирует смысл |

| Улавливается в границах одного предложения | Может быть связана с несколькими предложениями |

Метафора, в свою очередь, представляет собой перенос значения одного слова на другое, что предполагает использование слова в переносном смысле. Это позволяет автору передать глубокие или сложные идеи, уловить необычное сходство или ассоциацию. Метафоры могут быть яркими, неожиданными и запоминающимися. Они могут требовать некоторого контекста или дополнительных объяснений для полного понимания.

В отличие от эпитета, метафора часто используется для передачи образного значения или представления абстрактных понятий. Метафора может быть простой или сложной, но всегда трансформирует обычное значение слова в нечто новое и неожиданное.

Таким образом, основное отличие между эпитетом и метафорой заключается в том, что эпитет – это яркое и качественное описание, которое добавляется к существительному, тогда как метафора – это перенос значения одного слова на другое, что позволяет передать более сложные идеи.

Отличия эпитета от метафоры

- Эпитет – это прилагательное или прилагательное словосочетание, которое относится к существительному и описывает его качество или свойство. Он используется для усиления выразительности и создания ярких образов в тексте. Примером эпитета может служить фраза «белые облака».

- Метафора – это сравнение двух разных объектов или явлений, основанное на сходстве их характеристик. Метафора позволяет передать сложные идейные или эмоциональные концепции в простой и доступной форме. Например, фраза «его сердце каменное» использует метафору для описания холодного и безразличного человека.

Главные отличия эпитета от метафоры заключаются в следующем:

- Эпитетявляется непосредственным прилагательным описанием существительного, в то время как метафора устанавливает образное сравнение между двумя объектами.

- Эпитет описывает реальные или представляемые качества объекта, в то время как метафора использует абстрактные или нереальные концепции.

- Эпитет является более нейтральным и литературным, в то время как метафора часто является более выразительной и необычной.

- Эпитет появляется в форме прилагательного или прилагательного словосочетания, в то время как метафора может быть выражена через разные части речи, такие как существительные, глаголы или даже предлоги.

Важно уметь различать эпитет от метафоры, чтобы понимать и интерпретировать тексты корректно, а также научиться использовать эти фигуры речи для улучшения своей письменной и устной коммуникации

Эпитет

Эпитет в переводе с греческого epitheton, обозначает — «приложенное«. В нормальном русском языке это хорошо соотносится с именем прилагательным. Любое прилагательное является по существу эпитетом. Для чего эпитет нужен в обычной разговорной речи? Эпитет это уточняющий признак. Например, на просьбу подать вам барабан, а перед вами их несколько, вы пытаетесь уточнить, какой именно барабан от вас требуют подать.

- Подай-ка мне барабан. Душа требует барабана…

- Какой барабан тебе подать? У меня их тут несколько.

- Подай мне красненький барабан. Душа требует красненького.

Нужное уточнение получено. Эпитет «красненький» сделал свое разговорное дело.

Теперь можно легко в стихе Лермонтова найти эпитет. И этот эпитет «кремнистый». И он не просто затесался в это хорошее стихотворение, но он прежде всего объясняет, почему путь блестит. Потому что кремнистый, а не потому что после дождя весь в лужах.

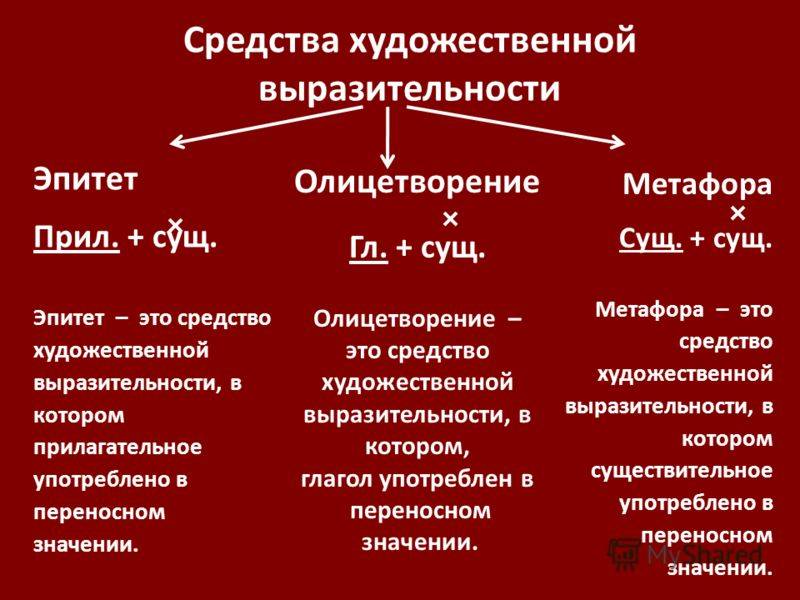

Олицетворение – особая метафора-иносказание

Так что такое метафора, эпитет, олицетворение? Это, как вы уже поняли, средства передачи отношения автора к явлению или предмету, эдакие своеобразные краски, позволяющие сделать написанное или произнесенное ярким и запоминающимся.

И из этого ряда можно выделить олицетворение – особый троп, имеющий давнюю историю, уходящую корнями в народное творчество. Олицетворение – это то же, что и иносказание, перенесение свойств живого существа на явления или предметы.

На использовании олицетворения построен и один из ближайших к фольклору жанров – басня.

В отличие от таких тропов, как метафора, эпитет, сравнение, олицетворение – это еще и очень экономный прием. Применяя его, не нужно подробно описывать предмет, достаточно сравнить его с чем-то уже знакомым, чтобы вызвать необходимые ассоциации: «А как жалки покрытые ветхой соломой, по брюхо вросшие в землю хатенки деревенских безземельных бедняков-бобылей!» (И. С. Соколов-Микитов, «Детство»).

Чем отличается метафора от эпитета

Оба понятия относятся к тропам. Этим термином называют образные языковые средства для придания яркости и выразительности. Они применяются в литературных произведениях и в разговорной речи. При этом слова употребляются не в прямом, а в переносном смысле. Иногда эпитеты используют как часть развернутой метафоры.

При этом для данных приемов характерны определенные отличия. Так, эпитет представляет собой образное определение. Его применяют для яркого выделения или эмоциональной характеристики явления и предмета. Чаще всего для этой цели используют прилагательные. Однако иногда могут применяться наречия, существительные или причастия.

Основой метафоры считается сравнение признаков, ассоциации и аналогии. Эта конструкция считается синтаксически целой. При этом в ее структуру могут входить различные части речи, которые взаимосвязаны по смыслу друг с другом.

Метафора

Метафора имеет совершенно иное предназначение. У нее нет необходимой точности, как у эпитета. Задача метафоры — сравнение.

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,

И звезда с звездою говорит…

Поэтические традиции часто требуют неявных метафор и некоторого культурного образования от читателя, поэтому поэтические метафоры сложнее для понимания, чем те, которые встречаются в обычной речи.

Фраза «Пустыня внемлет богу» это, конечно, метафора. Пустыне нечем внимать богу, разве что саксаулом. Читатель, который верит поэту, пытается вжиться в идею, преподнесенную ему автором строк. Ага! Пустыня это состояние души поэта. Теперь понятно, почему пустыня внемлет богу. Потому что «поэт» внемлет богу — что уже теплее. Можно найти еще много значений этому стиху, из-за того что метафора не требует точности. Она требует переноса значений. То есть, сравнения.

И такое определение метафоры справедливо не только для словесного искусства, но и для повседневной речи. Когда мы говорим: «Сегодня мы зажигаем», мы ведь не имеем в виду, какой-то определенный костер, который мы сегодня зажгем. Языкотворческая деятельность человека вполне реализует себя в разговорной речи, а не только в литературных произведениях. Так возникают красочные речевые обороты, которые поражают нас своей выразительностью. Новые выражения, построенные на оригинальных ассоциациях, связывают передачу значения мысли.

Эпитет

Эпитет в переводе с греческого epitheton

, обозначает — «приложенное

«. В нормальном русском языке это хорошо соотносится с именем прилагательным. Любое прилагательное является по существу эпитетом. Для чего эпитет нужен в обычной разговорной речи? Эпитет это уточняющий признак. Например, на просьбу подать вам барабан, а перед вами их несколько, вы пытаетесь уточнить, какой именно барабан от вас требуют подать.

- Подай-ка мне барабан. Душа требует барабана…

- Какой барабан тебе подать? У меня их тут несколько.

- Подай мне красненький барабан. Душа требует красненького.

Нужное уточнение получено. Эпитет «красненький» сделал свое разговорное дело.

Теперь можно легко в стихе Лермонтова найти эпитет. И этот эпитет «кремнистый». И он не просто затесался в это хорошее стихотворение, но он прежде всего объясняет, почему путь блестит. Потому что кремнистый, а не потому что после дождя весь в лужах.

Сравнение: что это

Добрались до последнего тропа, о котором речь в статье. Вот уж действительно, что похоже на метафору, так это сравнение. Посудите, сравнение – это уподобление одного объекта, вспоминаем наиширочайшее его употребление, другому объекту по одному, или нескольким, общим для обоих признакам. По сути, как и для метафоры, для сравнения характерна игра образов. Они перекликаются, добавляя обеим частям уравнения полноты смысла, что и требуется, согласно принципиальному определению тропа. А теперь, давайте покинем пустыню определений и рассмотрим примеры сравнения.

Упрям, как баран. Туп, как пробка. Тверд, как сталь. Стальная хватка… извиняюсь, а последнее – уже пример метафоры. Вот тут и начинается самое интересное. Анализ. Пытаемся отделить метафору от сравнения. Но уже в следующей части статьи.

Аналогия: что это

Едем дальше. И снова незамутненный греческий, на сей раз в вольном переводе, аналогия означает равенство отношений. Опять, чувствуете, сухое определение не дает разбежаться быстрому уму метафорического мышления. Непонятно скажете, и будете совершенно правы. А сейчас я добавлю само определение аналогии, и берегитесь, станет еще хуже. Главное, двигайтесь дальше, несколько примеров аналогии и пара метафор спокойно поднимут понимание аналогии на новый уровень. Итак, аналогия – это подобие предметов, явлений и т.д., можно опять добавить это всеобъемлющее слово «объектов», в каких-либо их свойствах, а кроме того, это познание посредством сравнения. Ну как, держим удар?

Долгожданный пример аналогии. Хотя нет, добавлю к определению, что аналогии, в отличие от метафор, имеют более конкретное применение: в познании, в науке и т.д. Чтобы изучающий какую-либо достаточно серьезную дисциплину мог въехать, а я, кажется, об этом упоминал чуть выше, грамотный ученый просто обязан использовать аналогии с общедоступным материалом, дабы неофит имел возможность усвоить сложный научный текст. Ну и пример напоследок. Из истории.

Возможно, читатель уже знаком с одним из отцов-основателей кибернетики – Норбертом Винером. Так вот его аналогия широко известна в технических кругах. Он перенес в область саморегулирующихся технических систем аналогию из биологии. Где, как известно, природой уже давным-давно спроектирована система обратной связи, когда организм перестраивается в соответствии с меняющимися внешними условиями. Благополучно перенеся природную саморегуляцию в область технических систем, он заложил основы обратной связи в технику, что, вообще-то, является революцией в этой области. Вот так, господа!

Как и когда употребляется метафора

Подробнее, что такое эпитеты и метафоры, а также в чем их разница, можно понять, если уяснить, что основным требованием для употребления последних является их оригинальность, необычность, способность вызвать эмоциональные ассоциации и помочь представить какое-то событие или явление.

Вот пример метафорического описания ночного неба в повести «Трое» М. Горького: «Млечный путь серебристой тканью разостлался по небу от края до края, – смотреть на него сквозь ветви дерева было приятно и грустно».

Использование шаблонных, потерявших от частого употребления свою оригинальность и эмоциональную насыщенность метафор может снизить качество произведения или произносимой речи.

Не менее опасной может оказаться и чрезмерность, изобилие метафор. Речь в таких случаях становится излишне цветистой и витиеватой, отчего может нарушиться и ее восприятие.

Понятие эпитета

Эпитет является средством выразительности и представляет собой образное определение какого-либо предмета или явления. Ни одно литературное произведение не обходится без применения этой тропы. Эпитет позволяет придать тексту красочный оттенок. В большинстве случаев троп отвечает на вопрос «какой? (предмет, явление, действие)».

Примерами эпитетов могут служить такие словосочетания, как «золотые руки», «синеющие лужи», «строчечный фронт» и так далее. Применение этого тропа чаще можно встретить в стихотворениях, в том числе известных поэтов, например, А. С. Пушкина:

Повеселись, мой конь ретивый!

Автор, используя средство выразительности, представляет читателю картину, красочность которой получена посредством его эмоционального восприятия. Эпитет в данном случае делает строки более выразительными и наполненными чувствами.

Какие бывают виды метафор?

Существует несколько разных классификаций метафор. Здесь приводится деление на номинативную, когнитивную, образную и концептуальную.

Номинативная метафора

Это перенос названия с одного предмета/явления на другой, служит образованием новых названий предметов. Например: спинка дивана, молния (застёжка), ручки (посуды).

Когнитивная метафора

Метафора за счёт переноса признаков (предикатных слов), понимание абстрактных понятий из конкретных. Например: деревья таяли в тумане (как масло), колючий ответ (как игла).

Образная метафора

Присутствует синтаксический сдвиг: переход из дескриптивного в предикатное. Например: звезда (кино), жемчужина (поэзии).

Концептуальная метафора

Формирование новой метафоры на основе другой. Например: метафора “наши отношения зашли в тупик” (новая метафора) подразумевает идею того, что “любовные отношения — путешествие”.

Узнайте больше про Метафору и Эпитет.

Как находить в тексте – сложные примеры

При этом научиться находить эти художественные средства в тексте несложно. Для этого стоит ознакомиться с основными примерами.

Эпитеты обычно имеют следующие разновидности:

- Прилагательные – встречаются чаще всего. В качестве примеров можно привести такие словосочетания: «жаркий поцелуй», «глухая ночь».

- Наречия – используются довольно редко. К примеру, «горько жалуюсь».

- Существительные – например, «Волга-матушка».

- Причастия, деепричастия, обороты с их использованием – например, «Как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом».

В качестве примеров метафор стоит привести следующее:

- «Печальный закат».

- «Луна будет улыбаться весь вечер».

- «Прошло как по маслу».

Метафора: что это

На тему метафоры будет обстоятельная статья на этом блоге

Очевидная важность этой категории вполне обоснована, как с литературной точки зрения, так и в копирайтерском ремесле, которое, в силу специфики деятельности, соприкасается с литературным творчеством. Поэтому будет основательный разбор метафоры, как языкового средства увеличения интереса конечного потребителя текста

А ведь именно такую цель, в конечном итоге, преследует как копирайтер, так и литератор.

Итак, метафора, перекочевав из греческого усилиями Аристотеля, на языке оригинала означала перенос, в частности, значения слова. В контексте поисков различий между метафорой и остальными фигурами, означенными в заглавии статьи, нам будет достаточно дать самое простое определение метафоры. Так вот, перенос означал лишь способность одного слова или сочетания нескольких, как определенного образа некоего объекта, выступать в качестве части, или целого, образа совершенно другого объекта. Объект тут подразумевается в самом широком смысле этого многозначительного словечка.

И дадим сразу пример метафоры, чтобы смазать шестеренки понимания сей категории. Если кто не заметил, то метафора, хоть и корявенькая, уже состоялась. Очевидно, в прямом смысле «смазывать шестеренки» понимания обычному человеку как-то не с руки. А вот в тексте, граничащем с претензией на литературность, выглядит достаточно правомерно. Надеюсь, пример удовлетворил жаждущих познания глыб гранитной литературной теории. А теперь попробуйте посчитать, сколько метафор мелькнуло в предыдущем предложении. Засим перебираемся к аналогии.

Что такое гипербола

От употребления таких тропов, как метафора, эпитет, сравнение, гипербола отличается особой насыщенностью, преувеличенностью сути. Многие авторы охотно используют этот прием: «У него было совершенно бесстрастное, какое-то каменное, заржавленное лицо».

К гиперболическим приемам можно отнести и сказочных великанов, и Дюймовочку, и Мальчика-с-пальчик, населяющих сказки. А в былинах гипербола – это непременный атрибут: силушка у богатырей всегда непомерная, а враг – лютый и бесчисленный.

Даже в обыденной речи можно обнаружить гиперболу: «Мы тысячу лет не виделись!» или «Пролито море слез».

Метафора, эпитет, сравнение, гипербола часто используются и в сочетании, рождая гиперболические сравнения или олицетворения и метафоры («дождь лил сплошной стеной»).

Метафора

Метафора имеет совершенно иное предназначение. У нее нет необходимой точности

, как у эпитета. Задача метафоры — сравнение.

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,

И звезда с звездою говорит…

Поэтические традиции часто требуют неявных метафор и некоторого культурного образования от читателя, поэтому поэтические метафоры сложнее для понимания, чем те, которые встречаются в обычной речи.

Фраза «Пустыня внемлет богу

» это, конечно, метафора. Пустыне нечем внимать богу, разве что саксаулом. Читатель, который верит поэту, пытается вжиться в идею, преподнесенную ему автором строк. Ага! Пустыня это состояние души поэта. Теперь понятно, почему пустыня внемлет богу. Потому что «поэт» внемлет богу – что уже теплее. Можно найти еще много значений этому стиху, из-за того что метафора не требует точности. Она требует переноса значений. То есть, сравнения.

И такое определение метафоры справедливо не только для словесного искусства, но и для повседневной речи. Когда мы говорим: «Сегодня мы зажигаем», мы ведь не имеем в виду, какой-то определенный костер, который мы сегодня зажгем. Языкотворческая деятельность человека вполне реализует себя в разговорной речи, а не только в литературных произведениях. Так возникают красочные речевые обороты, которые поражают нас своей выразительностью. Новые выражения, построенные на оригинальных ассоциациях, связывают передачу значения мысли.

Метафора — средство речевой выразительности

Метафора возникает как перенос названия с одного предмета на другой на основе сходства зрительных и слуховых восприятий, эмоционально-психологических и вкусовых представлений, внутренних и внешних особенностей предмета или явления (размера, формы, расположения в пространстве, функции и пр.).

Этот вид тропа основывается на сопоставлении нового предмета с уже известным, нахождении точек соприкосновения в чем-либо и выделении их общих признаков, например:

- человек шепчет — шепот волн;

- беседа с другом — беседа птиц;

- синее море — море радости;

- плач ребенка — плач сердца.

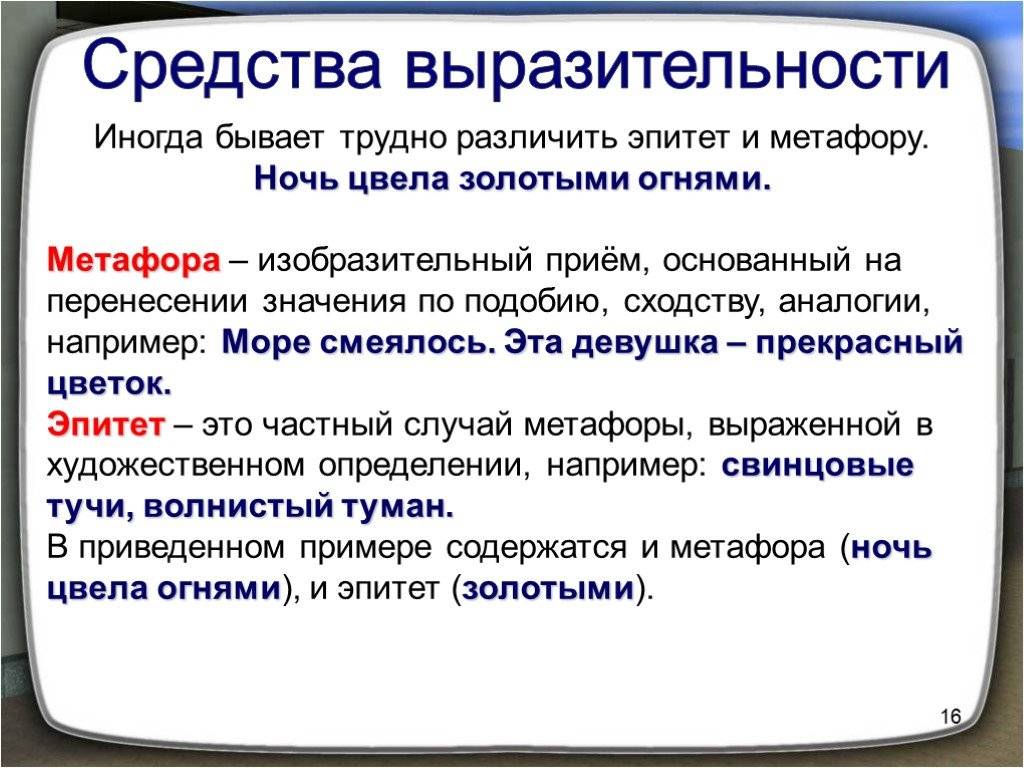

Как различать метафору и эпитет

В произведениях иногда бывает довольно трудно различить, какие именно тропы употребляет автор. Чтобы сделать это, нужно еще раз понять в сравнении, что такое эпитеты и метафоры.

Метафора является изобразительным приемом, который основывается на аналогии, переносе значения по подобию, сходству: «Утро смеялось в окна. Ее глаза – темные агаты».

Эпитет же – это один из случаев метафоры, проще сказать – художественное определение («Теплые молочные сумерки, льдистые холодные звезды»).

Исходя из сказанного, уже можно понять, что такое метафора, эпитет, олицетворение и найти их в приведенном примере: «Было видно, как длинными иглами неслись с веселого голубого неба, из высокой дымчатой тучки, капли…» (И. Бунин, «Маленький роман»).

Ясно, что в нем были использованы и метафоры (капли неслись длинными иглами), и эпитеты (из дымчатой тучки) и олицетворение (веселое голубое небо).

Как отличить метафору от олицетворения?

Некоторые тропы очень похожи друг на друга. Олицетворение, метафоры и эпитеты очень часто встречаются в одном предложении, из-за чего возникают проблемы с определением правильного названия приёма.

Разберём на примерах олицетворений и метафор, чтобы увидеть разницу:

В первом предложении представлен пример классического олицетворения. Деревья не могут шептаться – это наделение человеческими качествами.

А вот во втором можно ошибиться из-за сочетания «скрипи, перо». Метафора используется для сравнения двух похожих предметов или явлений. В данном предложении перо отождествляется с коготком и посохом.

Выделим то, чем метафора отличается от олицетворения:

- Метафора завуалированно сравнивает два предмета или явления, делая акцент на их качествах, олицетворение же наделяет что-либо человеческими качествами;

- В метафоре имеется скрытый смысл, а в олицетворении он очевиден.

Итак, разница метафоры и олицетворения скрыта как форме выражения, так и в смысловой части. Перед тем, как записать ответ в задании, попробуйте задать себе вопрос: нет ли скрытого подтекста?

Например

В первом предложении используется олицетворение, а во втором – метафора, так как кот является живым существом.

Запомним: то, что называется олицетворением, всегда относится только к неживым предметам или явлениям. Метафора же является скрытым сравнением и может относиться как к живым, так и к неживым объектам.

Как и когда употребляется метафора

Подробнее, что такое эпитеты и метафоры, а также в чем их разница, можно понять, если уяснить, что основным требованием для употребления последних является их оригинальность, необычность, способность вызвать эмоциональные ассоциации и помочь представить какое-то событие или явление.

Вот пример метафорического описания ночного неба в повести «Трое» М. Горького: «Млечный путь серебристой тканью разостлался по небу от края до края, – смотреть на него сквозь ветви дерева было приятно и грустно».

Использование шаблонных, потерявших от частого употребления свою оригинальность и эмоциональную насыщенность метафор может снизить качество произведения или произносимой речи.

Не менее опасной может оказаться и чрезмерность, изобилие метафор. Речь в таких случаях становится излишне цветистой и витиеватой, отчего может нарушиться и ее восприятие.

Разновидности метафор на примерах

В русском языке следует выделять подобные разновидности:

- Резкая: этот вид наиболее встречающийся и выразительный. В большинстве случаев это лишь два слова, которые в корне отличные друг от друга. К примеру: “крылья неба” , “цветок планеты” .

- Стертая: метафора этого вида постоянно встречается в нашей повседневной речи. Мы даже не заметили, как она прижилась к нам. Например: “лес рук”, “золотые руки” .

- Метафора — формула: самый простой вид, причем он вытекает из варианта стёртой метафоры. Это уже готовая структура, которую нельзя видоизменить. Например: “чаша бытия” , “ножка стула” .

- Преувеличение: посредством этого вида мы масштабируем происходящее. Вот смотрите: “я тебе уже сто раз сказал” , или “миллиарды человек не могут вот так ошибаться” .

Мы с вами перечислили самые простые метафоры, но есть еще одна — развернутая метафора. Это когда несколько раз, упоминается один образ. Зачастую, она применяется в поэзии, для более глубокого смысла и выразительности, например:

Отговорила роща золотая Березовым, веселым языком, И журавли, печально пролетая, Уж не жалеют больше ни о ком.

Примеры литературных метафор

Как мы уже выяснили, в основном метафора встречается в поэзии и в художественных произведениях. Зачем? Чтобы скрасить и сделать живым текст, передать важные ноты смысла, дать вам взгляд на обратные вещи в произведениях. Чтобы понять, где и как она выглядит, давайте ознакомимся с некоторыми примерами метафор в литературе.

Метафоры в киноиндустрии

Каждый, кто занимается громкими профессиями, любит о себе заявлять красиво. С помощью чего? Да всё теми же художественными тропами. А так как мы сегодня говорим о метафоре, то и разберемся, как она выглядит в этой сфере.

Как правило, она используется в заголовках, или в коронных фразах героев и персонажей фильма.

Метафоры в рекламной индустрии

Чтобы у нас сложился первый и запоминающийся образ, с положительными отзывами, рекламодатели используют художественные элементы. Краткие, но яркие слоганы — залог качественной рекламы.

Вот некоторые примеры метафоры в рекламе:

Откуда они пришли?

Чтобы еще сильнее не напугать неподготовленного читателя нужно отметить, что метафоры и эпитеты в своей специфической форме приходят к нам из поэтического языка, в котором имеют свою строгую область применения, ныряют в разговорную речь и назад возвращаются.

Выхожу один я на дорогу;

Сквозь туман кремнистый путь блестит…

Нужно отметить, чтобы не путаться в определениях позднее, что «стихом» называется любая законченная мысль, выраженная в одной, чаще всего, фразе. Ритм и рифма не являются основой поэзии. Основой поэзии является мысль

. А саму мысль образует совокупность эпитетов и метафор.

Цветовой эпитет

Основной признак цветового эпитета – это употребление прилагательных, относящихся к цвету. Например, «красное солнце», «зеленая трава», «синее небо». Цветовой эпитет может быть прямым, когда описываемый объект имеет именно этот цвет, или условно-образным, когда цвет используется для передачи определенных эмоций или ассоциаций. Например, «розовый закат» (романтичность, нежность), «черное море» (тайна, опасность).

Цветовые эпитеты помогают создать яркий образ в воображении читателя и передать настроение автора. Они делают текст более живым, эмоциональным и красочным. Использование цветового эпитета требует художественной выразительности и точной передачи смысла, чтобы описываемый цвет соответствовал общей идее текста.